L’ « affaire France Télécom » et la procédure pénale qui s’est ensuivie1 ont eu un retentissement considérable, bien au-delà des cercles habituellement attentifs à de tels objets. La nature dramatique des faits y a évidemment contribué, de même que le contexte singulier dans lequel ils s’inscrivaient. Au milieu des années 2000, dans une entreprise emblématique de la reconfiguration du capitalisme et du rôle de l’État2, une vague de suicides a eu lieu.

Débordant les seuls intérêts des antagonistes, le procès France Télécom forme alors un phénomène dont la portée transcende l’objet. Envisagés sous la qualification discutée car discutable de harcèlement moral, retenue contre la société et des hauts dirigeants de celle-ci (voir Rousseau, dans ce dossier), les faits ne doivent pas être lus comme un fait divers. Ils forment un fait social qui révèle une certaine évolution des relations de travail au xxie siècle. Plus encore, il y a là quelque chose d’un fait social total. Cette affaire offre l’opportunité de réfléchir à nouveaux frais à la pertinence de cet objet composite mais trop négligé3 qu’est le droit pénal du travail. Du côté de la norme comme du côté du procès, la discussion théorique sur ce croisement de deux branches du droit mérite d’être rouverte, au risque d’effrayer le lecteur ou de le décevoir. C’est d’autant plus nécessaire que l’affaire France Télécom n’est pas isolée ; elle résonne avec d’autres4 qui invitent tout autant à soulever cette question ancienne : pour quoi un droit pénal du travail ? En d’autres termes, est-il pertinent de punir en matière sociale ?

La question donne lieu à un dissensus doctrinal5. Les pénalistes libéraux, pénétrés du danger que représente par nature la répression pour les libertés fondamentales, hésitent lorsqu’il est question de déterminer les limites dans lesquelles le droit pénal doit être contenu. Levasseur (1974), en particulier, a puissamment contribué au débat. Considérant la répression comme un mal, il chercha à déterminer si elle était un mal nécessaire en matière sociale. Sa conclusion était nuancée : il souhaitait un reflux (non une disparition) du droit pénal du travail à l’avenir. Son analyse était toute diachronique. Étudiant la genèse et les premiers développements du droit du travail, en réponse à la « question sociale » suscitée par la révolution industrielle au xixe siècle, Levasseur montrait que ce droit jeune, aux techniques incertaines et limitées quant aux sanctions de comportements illicites, prétendant, qui plus est, transformer l’exercice du pouvoir patronal contre ses détenteurs, avait (eu) besoin du renfort du droit pénal. Cependant, Levasseur percevait le moment où cet apport du droit pénal ne serait plus nécessaire au droit du travail. L’intégration dans la mentalité collective de nouveaux standards de comportement dans les relations entre employeur et salarié et l’apparition des sanctions extra-pénales le lui laissaient penser. Levasseur pressentait donc que l’heure d’une dépénalisation du droit du travail par le retrait d’un certain nombre d’incriminations approchait. La sanction des comportements illicites serait alors assurée par un droit du travail devenu fort de la maturité nouvelle de ses techniques propres.

Cette perspective d’un reflux de la répression est appelée de ses vœux par un autre courant doctrinal. Cette fois, l’angle d’analyse tient moins à la défense des libertés fondamentales face au pouvoir de punir de l’État qu’à la confrontation du pullulement des règles pénales à un certain modèle d’efficacité économique. Le « risque pénal » planant sur la tête de l’entrepreneur serait de nature à le décourager de déployer l’esprit d’initiative sans lequel la croissance économique du pays serait atrophiée, contre l’intérêt de tous et de chacun (Teyssié, 2017)6. Le propos opère en réalité un renversement de perspective : si, dans la conception libérale, le droit pénal est vu comme un mal provisoirement nécessaire, il devient, dans la conception néolibérale, un mal tout court.

Ce(s) vœu(x) d’une dépénalisation du droit du travail trouve(nt) un écho et un soutien dans l’observation d’une certaine réalité. Un constat perdure. Il est, tout au long de la chaîne pénale (qui commence par l’inspection du travail en cette matière), une série de déperditions. Or, par l’effet cumulatif de celles-ci, se creuse, entre les infractions commises et les infractions punies, un décalage qui a quelque chose de vertigineux (Serverin, 2020)7. Même en faisant la part d’autres effets du droit pénal du travail8, ne serait-ce pas le signe qu’il s’agit d’incriminations de papier dessinant un trompe-l’œil ? Ce serait toutefois aller trop loin, et l’affaire France Télécom le rappelle, que d’oublier que le droit pénal peut constituer un instrument nécessaire de répression et, ce faisant, de prévention d’atteintes à des valeurs sociales essentielles telle que la santé des travailleurs. L’évolution des mœurs relevée par Levasseur ne doit pas être exagérée. Certains comportements gravement attentatoires à des valeurs cardinales, comme la vie et l’intégrité, notamment psychique, des personnes, demeurent produits par des abus du pouvoir. Or, l’entreprise est un espace de pouvoir. En cela, le droit pénal demeure un soutien nécessaire du droit du travail.

Le harcèlement moral traduit cette nécessité de lutter, y compris par la répression pénale, contre des comportements qui sont, pour partie, tributaires des conditions de production et de leur articulation avec l’organisation du travail. Dans l’affaire France Télécom, le droit pénal est bien cette « porte étroite pour sanctionner des atteintes d’une gravité extrême » (Roman, 2022, p. 193). Par suite, l’optimisme de Levasseur, sur ce point, peut être discuté. L’intégration de nouvelles valeurs sociales aux mentalités collectives dans l’entreprise n’est pas un mouvement achevé, mais, au contraire, constamment renouvelé par les changements qui les mettent à l’épreuve. Que l’affaire France Télécom s’inscrive dans le contexte de bouleversement des anciennes entreprises d’État n’est pas anecdotique (y insistant : Me Teissonnière, dans ce dossier).

En outre, la maturation des techniques de sanction propres au droit du travail ne fait pas tout (contra Gamet, 2023, p. 244). Le contexte d’instabilité dans lequel se situe le droit du travail, dont le « stroboscope législatif » (Dockès, 2005) ne s’est jamais éteint, affaiblit largement le résultat de cette maturation. Le droit du travail apparaît alors comme condamné à l’adolescence. Il s’est progressivement engagé dans un tourbillon de changement(s) structurel(s) qui ne semble pas devoir s’achever. Dans ce mouvement de liquéfaction voire de déliquescence dans lequel se trouve le droit du travail, le droit pénal du travail peut, au contraire, figurer un repère, par la relative stabilité de ses structures.

L’hypothèse est donc que les évolutions structurelles que connaît le droit du travail créent une nouvelle utilité pour le droit pénal du travail en même temps qu’elles compliquent davantage son intervention.

Dans ces lignes, il s’agit de mettre cette hypothèse à l’épreuve pour mieux répondre, en 2023, à la question de savoir si le droit pénal et le procès pénal qui en permet l’application peuvent être un instrument de la justice sociale, celle-ci s’entendant ici, et par référence au droit du travail, et comme aspiration sociale. La justice sociale est (aussi) un idéal renvoyant à une finalité politique et morale d’un ordre social respectueux de l’égalité des droits entre les individus et les groupes d’individus. Dans une société capitaliste, elle traduit la volonté d’un équilibre dans les rapports capital/travail. Le risque de déception est évidemment à la mesure de l’ambition : n’est-ce trop attendre du droit pénal voire, peut-être, du droit en général ?

Pour envisager les potentialités et les limites du droit pénal (1) et du procès pénal (2) en matière de relations de travail, il est nécessaire de préciser la structure qui lie le droit pénal et le droit du travail9 (paragraphe liminaire).

Paragraphe liminaire. La structure des rapports entre droit pénal et droit du travail

Dans le tumulte des sources du droit du travail, il n’est évidemment pas question ici de mener à son terme le (trop) vaste chantier du périmètre pertinent du droit pénal du travail. Les questions de savoir quelles incriminations conserver ou supprimer ne sont pas l’angle de recherche ici retenu. Il s’agit plutôt de proposer un modèle explicatif qui structure les rapports que le droit du travail entretient avec la répression pénale, que celle-ci soit saisie au travers des incriminations légales ou au travers du moment que constitue le procès pénal. À partir de considérations théoriques générales, c’est pour l’exemple du harcèlement moral, au cœur de l’affaire France Télécom, que ce travail de modélisation a été réalisé.

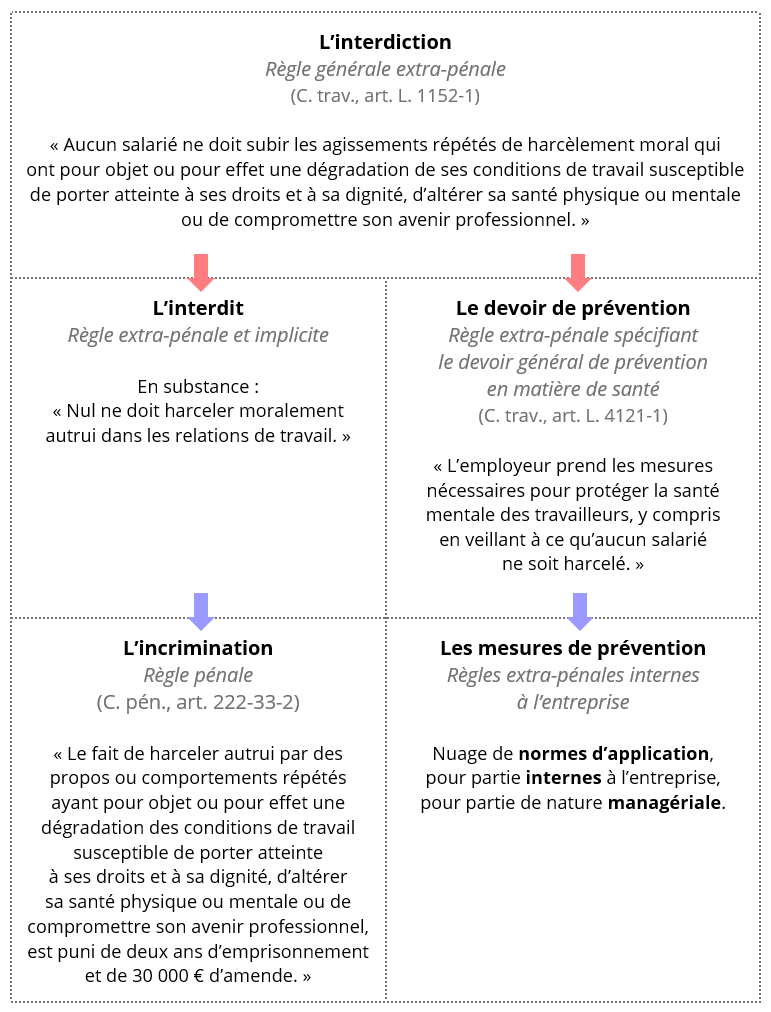

Le harcèlement moral n’est pas l’objet d’une seule règle, mais d’un ensemble constituant un système normatif qui peut être représenté par étagement des normes qui le composent (voir infra schéma 1). L’articulation des normes composant ce système est compliquée : toutes ces règles ne sont pas formulées dans un texte.

Le schéma ci-dessous représente de manière synthétique ce système en explicitant et hiérarchisant les principales règles qui le constituent.

Schéma 1 : Système des normes régissant le harcèlement moral

Au sommet de la structure, le législateur a inscrit une première règle à l’article L. 1152-1 du Code du travail par lequel s’ouvre un chapitre intitulé « Harcèlement moral ». S’épuisant en une phrase, certes longue, ce texte dispose que :

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Il s’agit d’une « interdiction […] qui prédispose et marque une zone plus qu’une ligne de franchissement entre le normal et l’irrégulier en incitant à la réflexion ou, à tout le moins, en appelant à la raison » (Koubi, 2009). Au travers de cette interdiction générale, la loi dessine les limites acceptables de la mésentente professionnelle, non seulement en prohibant certains comportements mais aussi en contraignant l’employeur dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction à respecter un devoir de prévention.

De l’« interdiction » à l’« interdit », il n’est qu’un pas : la différence est subtile et, surtout, l’association possible entre ces deux catégories de normes (Koubi, 2009). En l’occurrence, tel est bien le cas. Cependant, où est, quelle est cette deuxième norme qui n’apparaît pas dans le libellé des textes ? La loi pénale est de quelque secours pour répondre à ces questions. Certes, la loi pénale ne formule pas d’interdit mais une incrimination, en définissant à l’article 222-33-2 du Code pénal l’infraction pénale de harcèlement moral :

« Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

Ladite incrimination se situe tout en bas de l’édifice normatif ici analysé. Elle n’est toutefois pas isolée. En réalité, elle se place dans le sillage de l’interdit qui la précède et qui lui-même découle de l’interdiction figurant à l’article L. 1152-1 du Code du travail. L’interdit est le suivant : dans le cadre des relations de travail, il est interdit à une personne de faire subir un harcèlement moral à une autre. Sans cette règle de conduite, l’incrimination n’aurait aucun sens : on ne peut punir qu’un fait illicite. Simplement, cette règle de conduite n’apparaît expressément formulée nulle part. Elle ne se dégage que par induction, à partir de la règle pénale qui la sanctionne : l’effet (l’incrimination, décrivant une violation de l’interdit) révèle sa cause (l’interdit). La séquence peut être ainsi reconstituée : parce que nul ne doit être harcelé (interdiction), il est (notamment) interdit à chacun de harceler autrui, une violation de cette deuxième règle étant incriminée par le Code pénal.

La distinction de ces trois règles, interdiction, interdit et incrimination, permet de réfléchir à leur association. L’existence de l’interdit et celle de l’interdiction sont indépendantes de celle de l’incrimination. À supposer même que l’on envisage l’hypothèse de la dépénalisation par suppression d’incrimination, l’interdit et l’interdiction subsisteraient. La plupart des interdits ne sont d’ailleurs pas prolongés par une incrimination pénale. Le principe de nécessité de la répression commande de réserver l’intervention du droit pénal à certains comportements illicites, les autres étant abandonnés à des sanctions non pénales. À elle seule, la dépénalisation n’opère qu’un changement dans la distribution de la sanction des comportements illicites, non dans la définition desdits comportements. Par suite, que les comportements constitutifs de harcèlement soient illicites (effet de l’interdit) n’implique pas qu’ils forment des infractions pénales (effet de l’incrimination). Cette distinction marque la limite de l’interprétation que la chambre sociale de la Cour de cassation tend à donner de l’interdit. Elle l’étend à la prohibition du harcèlement moral dit managérial, une forme singulière de harcèlement en ce qu’elle consiste dans la mise en œuvre d’une logique d’entreprise (voir Del Sol, dans ce dossier).

La question du procès France Télécom n’est pas loin. Peut-on réprimer le harcèlement moral institutionnel lequel se situe un cran plus loin que le harcèlement managérial, le fait procédant alors d’une politique globale décidée par les cercles dirigeants de l’entreprise ? Cependant, pour répondre à cette interrogation, il faut fixer le sens de l’incrimination. À supposer même que le harcèlement institutionnel soit illicite comme contraire à l’interdit, cela ne signifierait pas qu’il soit incriminé par le Code pénal. Il n’y aurait nulle contradiction à exclure le harcèlement institutionnel du champ de l’incrimination et à l’inclure dans celui de l’interdit.

Encadré : L’interdit sous-jacent à la norme pénale d’incrimination*

La doctrine française distingue rarement interdit et incrimination. L’analyse de la règle d’incrimination révèle pourtant la présence de l’interdit car, contrairement à un raccourci trop répandu, le droit pénal spécial n’interdit rien à proprement parler. Son objet est de punir. Ainsi, l’incrimination organise la répression de certaines violations de certains interdits préexistants, violations que l’on nomme alors infractions pénales. Par exemple, l’article 221-1 du Code pénal dispose que « le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle ». Cette disposition décrit une infraction (le fait de donner volontairement la mort à autrui) pour y attacher une peine. L’objet « infraction » ainsi défini consiste dans la violation d’une norme distincte, non portée par ce texte. Cette autre norme est un interdit, celui de donner la mort à un autre être humain – traduction du « Tu ne tueras point ». Le dispositif normatif apparaît alors le suivant : parce qu’il est interdit de tuer [règle 1 : interdit], le fait de donner volontairement la mort à autrui est puni de trente ans de réclusion [règle 2 : incrimination, décrivant une violation de l’interdit (infraction) pour l’assortir d’une peine]. Ainsi, au fondement de toute incrimination pénale, figure un interdit. Celui-ci, à la différence de l’incrimination qui le sanctionne, en tout ou partie, est le plus souvent de nature extra-pénale**.

Cette structure articulant les deux normes distinctes que sont l’interdit et l’incrimination qui le sanctionne se donne à voir dans une hypothèse. C’est celle de l’incrimination par renvoi. Comme souvent dans les matières dites techniques, le droit pénal du travail est largement conçu sur ce mode – il se lit dans le plan même du Code du travail. Au lieu de donner dans le texte pénal une définition immédiatement lisible d’une incrimination sur le modèle unitaire suivi pour le meurtre par exemple, le législateur procède alors comme en deux temps. Il pose dans le texte pénal que l’infraction consiste dans la violation de la règle extra-pénale fixée dans une autre disposition vers laquelle le texte pénal pointe. Cette règle de droit du travail à laquelle la loi pénale fait explicitement référence est l’interdit.

Cette mise en visibilité, par la technique de l’incrimination par renvoi, de la structure que forme le couple de normes interdit / incrimination, n’est certes pas systématique. Cependant, ce que l’on voit dans ce cas singulier est bien un schéma général. Simplement, le plus souvent, il est implicite : la loi pénale a pour objet de définir l’incrimination, non d’en indiquer les raisons. Elle ne formule donc pas l’interdit. Elle ne formule donc pas la liaison entre l’incrimination et l’interdit.

* Mayaud (2021, n° 37) ; Rousvoal (2011, n° 70 et suiv. et les références).

** Pour des exemples (plus rares) d’interdits de nature pénale, voir Salvage (2008).

Les questions ainsi fixées par la structuration du droit, en l’occurrence relatif au harcèlement moral, entre interdiction, interdit et incrimination se compliquent un peu plus par la prise en compte d’une seconde série de normes.

Parallèlement à l’interdit qui s’impose à toute personne, l’interdiction de l’article L. 1152-1 du Code du travail se voit prolongée par une autre règle. Celle-ci consiste dans la formulation d’un devoir de prévention à la charge spécifiquement de l’employeur (voir infra schéma 1, colonne de droite). Ce devoir de prévention ne se limite pas au harcèlement ; il s’inscrit dans le cadre de l’obligation générale de sécurité de l’employeur résultant de l’article L. 4121-1 du Code du travail qui impose à l’employeur de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

Ce devoir se réalise donc juridiquement dans une myriade de mesures de prévention internes à l’entreprise et dont la complexification est croissante.

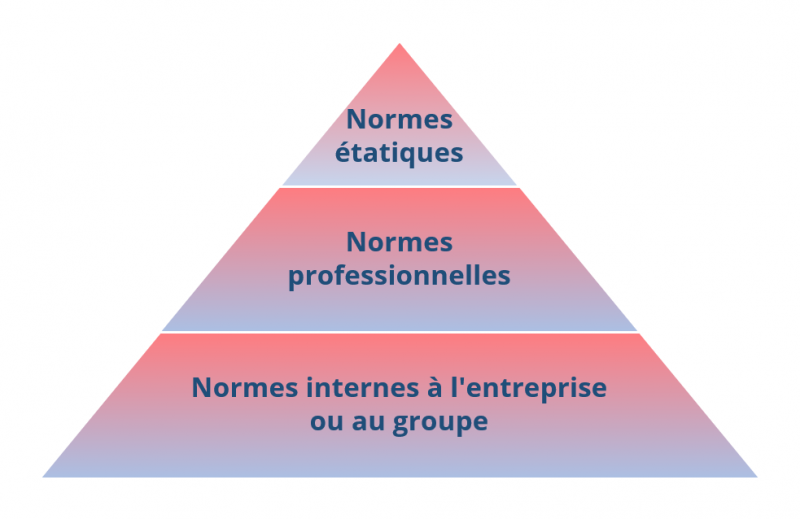

Schéma 2

S’observe ici le tourbillon de normes caractérisant le droit du travail contemporain. Fait d’habilitations à destination des acteurs de l’entreprise, il est constitué de tout un ensemble de normes internes à l’entreprise, négociées pour certaines, unilatérales pour d’autres, et dont la normativité se veut pour certaines d’ordre programmatique, pour d’autres permissives ou incitatives, là où d’autres encore demeurent prohibitives grâce au pouvoir de sanction de l’employeur. Ce bouleversement du droit du travail ne peut rester sans incidence sur le droit pénal qui lui est associé.

1. Le droit pénal face à l’évolution du droit du travail

Dans le couple que peuvent former droit du travail et droit pénal, l’un des deux éléments change : dans ses structures, le premier est l’objet d’une double mutation. Il est, d’abord, une transformation des sources, au fil d’un processus ancien et actuel tout à la fois (1.1). Il est, ensuite, une évolution de la norme, dans sa texture même (1.2). Inévitablement se pose alors la question des effets de ce double mouvement du droit du travail sur le droit pénal qui y est associé.

1.1. Le droit pénal face à l’évolution des sources du droit du travail

Longtemps marqué du sceau de l’ordre public, le droit du travail a été pensé comme une technique d’encadrement du pouvoir fixant des limites et des interdits à ce que l’employeur était en droit d’exiger et d’imposer aux salariés. Pour ce faire, le droit du travail mêle des « techniques venues du droit civil, mais adaptées aux exigences de la subordination » en même temps qu’il recourt à des techniques issues d’autres branches du droit, en particulier celles du droit pénal (Supiot, 1990, p. 485).

Ce faisant, le droit du travail a su conjuguer volets civil et répressif de manière à (im)poser certains interdits et ainsi, comme le formule Alain Supiot, à « civiliser » les relations de travail dans l’entreprise capitaliste. Mais alors que la loi s’est vue « dévorée par la convention » (Supiot, 1996), la norme sociale devenue négociée donc, parfois, décentralisée (de par les multiples niveaux de négociation), n’aurait-elle pas fini par prendre ses distances avec l’interdit ? Si l’évolution est telle, c’est le rapport entre droit du travail et droit pénal qui s’en trouverait affecté : au contraire du premier, la règle d’incrimination pénale est, par nature, directement arrimée à l’interdit.

Le double processus de contractualisation et de décentralisation des normes sociales est un phénomène largement décrit, et qui n’est d’ailleurs pas propre au droit du travail. Ainsi, la promotion de la négociation collective, en particulier celle de la négociation collective d’entreprise, a conduit à décentraliser la production des normes sociales vers l’entreprise. Ce mouvement de décentralisation a été largement encouragé par les pouvoirs publics, les auteurs des réformes successives étant favorables à l’idée d’autoréglementation de l’entreprise ainsi qu’à celle de trouver dans les normes internes à celle-ci un relais des politiques publiques. Il en a résulté un reflux de l’ordre public en droit du travail que l’on peut décrire en trois temps. Ce sont autant d’étapes du processus de décrochage entre le droit pénal et le droit du travail.

Première phase de l’évolution. Le premier temps a été celui de l’affirmation de l’ordre public en droit du travail. Cependant, la notion a toujours eu une coloration particulière en cette matière, comparativement au droit civil. En droit du travail, l’ordre public se partage en deux volets. L’un répond à la définition générale de la notion : un ordre public dit absolu dont l’impérativité exclut tout écart aux prescriptions légales ; l’autre fait la spécificité de l’ordre public en droit du travail : c’est l’ordre public dit social, composé de règles dont l’impérativité ne s’oppose pas à certains ajustements des normes législatives par des accords collectifs. Plus précisément, s’agissant de l’ordre public social, sont admises améliorations et innovations par voie conventionnelle. C’est ce que porte actuellement l’article L. 2251-1 du Code du travail : « Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur » (nous soulignons). C’est cette souplesse de l’ordre public social qui, élargissant l’espace de la convention, a soulevé la question de sa prise en compte par le droit pénal.

L’exemple du délit d’entrave. La question s’est posée à propos des délits d’entrave se rapportant à l’exercice du droit syndical ainsi qu’à la mise en place ou au fonctionnement régulier des institutions légales de représentation des salariés10. Ce sont deux domaines dans lesquels la loi admet par ailleurs la conclusion d’accords collectifs plus favorables à la loi. La question est la suivante : la constitution de l’infraction change-t-elle si les obligations sont d’origine conventionnelle, par le jeu de « stipulations plus favorables aux salariés » ? Le 14 février 1978, la chambre criminelle de la Cour de cassation l’admit. La solution était cohérente avec l’article L. 2141-10 du Code du travail qui, dans le champ spécifique du droit syndical, rappelle la possibilité de conclure des accords collectifs de travail plus favorables en matière de droit syndical. Dans une telle configuration des sources du droit du travail, le délit d’entrave peut tenir dans la violation d’un accord collectif aussi bien que dans celle d’une loi. Cette jurisprudence Plessis allait cependant rapidement connaître des turbulences.

Relance de l’évolution. La loi Auroux du 13 novembre 1982 marque le passage à un nouveau temps dans l’évolution des sources du droit du travail. Depuis lors, le législateur n’a de cesse de prévoir des exceptions à la règle énoncée à l’article L. 2251-1 précité. Par l’effet de ce texte, ce n’est pas déroger, à proprement parler, à la loi d’ordre public social que de s’en écarter par des stipulations plus favorables aux salariés. En revanche, c’est bien de dérogation qu’il s’agirait dans l’hypothèse d’accords ne répondant pas à ce critère. L’évolution ici envisagée consiste précisément dans une réduction continue de la portée de l’article L. 2251-1 du Code du travail pour faire une place croissante à des accords dits dérogatoires. Leur développement dans le Code du travail tisse ce que certains ont nommé la déréglementation du droit du travail, en autorisant par touches successives que les interlocuteurs sociaux puissent s'affranchir du modèle légal (Supiot, 1989). Ce mouvement s’appuie encore sur une autre technique : le législateur peut renvoyer à la négociation collective le soin de « déterminer les modalités concrètes de mise en œuvre des principes définis par la loi11 ».

Possiblement dangereux pour les droits des salariés, ces accords sont toutefois assortis de certaines garanties prévues par le législateur, d’un degré variable au demeurant. Parmi celles-ci figure, depuis la loi de 1982, la règle alors énoncée à l’article L. 153-1 du Code du travail, devenu l’article L. 2263-1. Aux termes de ce texte,

« lorsqu’en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu’entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause ».

Le législateur aurait ainsi cherché à éviter le phénomène de « dumping pénal » (Amauger-Lattes, 2009, p. 568) : il s’agissait d’empêcher que l’infraction tenant dans la violation d’une loi de droit du travail ne soit vidée de toute substance par le glissement, en droit du travail, de la loi à l’accord dérogatoire. Plus précisément, il s’agissait, pensa-t-on, à travers cette disposition d’étendre la jurisprudence Plessis précitée aux accords dérogatoires à la loi dont la licéité venait d’être admise. La disposition nouvelle pouvait sembler nécessaire. La jurisprudence Plessis pouvait apparaître comme s’inscrivant dans le paradigme de l’ordre public social. Le raisonnement se fondait sur l’idée que la violation de l’accord plus favorable pouvait constituer le délit d’entrave, en ce qu’un tel accord ne fait que prolonger la loi dont la violation fait classiquement le délit. Or, le déclin de ce type d’accord, à l’heure de la montée en puissance des accords dérogatoires, était de nature à générer un angle mort dans la répression. Pour le dire autrement, si l’on interprétait la jurisprudence Plessis comme rivée à l’article L. 2251-1 du Code du travail (le paradigme de l’accord plus favorable), la solution prétorienne ne pouvait s’appliquer lorsque la loi était évincée par un accord dérogatoire. D’où la création en 1982 de l’article L. 153-1 du Code du travail, au-delà du paradigme de l’accord plus favorable, et au-delà du seul délit d’entrave.

Non sans paradoxe, l’interprétation de l’article L. 153-1 du Code du travail, devenu l’article L. 2263-1, prit un tour bien différent de la perspective ci-dessus évoquée. Les raisons qui avaient présidé à son adoption ont été comme oubliées et une autre lecture s’est imposée. Elle est fondée sur les termes très généraux dans lesquels est libellé l’article L. 2263-1. À s’en tenir à la lettre seule du texte, tous les accords collectifs peuvent paraître visés par lui, accords dérogatoires (nés du déclin de l’ordre public social) certes mais également accords plus favorables aux salariés (caractéristiques de l’ordre public social). En d’autres termes, la lettre du texte écrase la distinction entre l’hypothèse de référence de la jurisprudence Plessis (accord plus favorable) et celle créée en 1982 (accord dérogatoire). Plus précisément, l’espace autonome de l’arrêt Plessis disparaît dans une certaine lecture littérale : il est absorbé par celui de l’article L. 2263-1 dont la lettre a fondé une interprétation large. Désormais, la question de savoir si la violation d’un accord collectif plus favorable peut constituer un délit d’entrave, à l’instar de la violation de la loi que cet accord ajuste, trouve aussi sa réponse dans l’article L. 2263-1. Certes, ce glissement pourrait paraître de peu de portée pour la répression : cette disposition, inspirée de l’arrêt Plessis, prévoit la sanction pénale d’accords collectifs relatifs à une loi pénalement sanctionnée. Tirant les conséquences du glissement, en droit du travail, de la loi à certains accords, ce texte décide du transfert corrélatif de la sanction pénale de cette loi à ces accords. Toutefois, l’article L. 2263-1 ne procède pas à un tel transfert sans limite. Au contraire, il le subordonne à deux conditions cumulatives : ignorées de l’arrêt Plessis, elles s’appliquent désormais même à l’hypothèse qu’il traitait, ruinant ainsi, au moins partiellement, l’apport de cette jurisprudence. La première condition nouvelle est que l’accord doit être étendu : les accords non étendus ne peuvent prétendre au renfort de la répression pénale. La seconde condition tient à ce que l’intervention de la répression suppose un accord pris en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée. Ces deux conditions ont, paradoxalement, restreint le renvoi de la loi pénale à l’accord collectif plus favorable retenu par la jurisprudence Plessis en matière d’entrave. En particulier, la condition relative à l’extension de l’accord conduit, à coup sûr, à exclure la répression pénale de la violation des stipulations issues d’un accord d’entreprise, d’établissement ou de groupe puisque, par nature, ceux-là ne peuvent pas être étendus12. C’est ainsi que, lorsque la chambre criminelle de la Cour de cassation a abandonné la jurisprudence Plessis13, emportée par la crue de l’article L. 2263-1 dont la lettre a tué l’esprit, « le domaine de la sanction pénale en matière conventionnelle s’est réduit comme peau de chagrin » (M.-C. Aumarger-Lattes, p. 571).

Un décrochage entre droit du travail et droit pénal s’est donc alors produit : le renfort du second au premier faiblit, son domaine se réduisant à mesure de la déréglementation d’un droit du travail pris dans le tourbillon de la décentralisation de la production normative. Cet effet de décrochage apparaît d’autant plus grand que le mouvement s’est accéléré ces dernières années, dessinant un troisième temps dans l’évolution des sources du droit du travail – et de son incidence sur la place du droit pénal du travail.

Troisième temps de l’évolution. Avec la loi du 8 août 2016 dite El Khomri, puis, dans la foulée, les ordonnances du 22 septembre 2017 dites Macron, le temps ne serait plus seulement celui de la dérogation, mais également celui de la supplétivité. Celle-ci se rapproche de la technique de la dérogation quant à son résultat, à savoir que c’est bien la norme négociée et/ou décentralisée qui s’applique, à l’exclusion de la norme légale et/ou centralisée. Cependant, dans son mécanisme comme en termes symboliques, la supplétivité se distingue nettement de la dérogation envisagée plus haut. Comme l’a souligné un auteur, « la règle légale supplétive s’efface derrière la règle conventionnelle, qui est en quelque sorte promue comme devant représenter la référence normative ; de ce point de vue, « la supplétivité va bien plus loin et opère une forme de renversement » (Frossard, 2009). Ce renversement concerne d’abord les rapports entre la loi et les accords collectifs de travail. La loi du 8 août 2016 puis les ordonnances du 22 septembre 2017 ont procédé à une réécriture de certains chapitres du Code du travail suivant ce que les spécialistes nomment un triptyque. À plusieurs endroits du Code, les dispositions légales sont structurées de la manière suivante : « ordre public », « champ de la négociation collective » et « dispositions supplétives ». Le but est de simplifier le droit du travail tout en encourageant la négociation collective. Pour ce faire, les auteurs de ces réformes ont choisi de réduire le champ des règles d’ordre public, déclassant au rang de lois supplétives nombre de lois jusqu’alors impératives. Dans le même temps, le législateur a procédé à l’articulation des normes conventionnelles entre elles, en particulier entre les accords de branche et les accords d’entreprise. Jusqu’à 2017, pour l’essentiel, l’accord de branche constituait un socle commun à tous les salariés d’une branche professionnelle que les accords d’entreprise ne pouvaient qu’améliorer, en innovant ou en adaptant les avantages issus des accords de branche. Une loi du 4 mai 2004 avait certes amorcé le passage vers une logique de supplétivité des accords de branche, mais de manière timide de sorte que, dans bien des cas, les accords de branche avaient conservé leur impérativité à l’égard des accords d’entreprise. C’est donc bien l’ordonnance n° 2017-1385 qui a su imposer le principe de la supplétivité. Il en résulte que « les stipulations de la convention d’entreprise […] prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche » ou par l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ce n’est donc plus qu’en l’absence d’accord d’entreprise que la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s’applique ; l’impérativité de l’accord de branche n’est maintenue qu’à titre exceptionnel14.

Cette nouvelle évolution des sources du droit du travail n’est pas sans incidence sur le droit pénal. La distance devenue décrochage du second par rapport au premier s’en trouve accentuée. Le mécanisme est connu : l’application de l’article L. 2263-1 déjà évoqué est compromise. Ce texte punit la violation d’accords étendus comme est punie celle de la loi dont ils s’écartent. Or, par le jeu de la supplétivité, l’accord collectif ne « déroge » plus à aucune disposition législative (ou réglementaire d’ailleurs). En d’autres termes, les accords collectifs relevant du cadre nouveau de la supplétivité ne sont pas de ceux auxquels s’applique l’article L. 2263-1 du Code du travail. Parce que celui-ci est demeuré inchangé, son intérêt décroît : il n’a pas été ajusté à l’évolution intervenue en 2017 du rapport entre loi et accord collectif sur lequel il est pourtant fondé. D’ailleurs, le plus souvent désormais, l’accord applicable sera un accord d’entreprise et non plus un accord de branche étendu. Par conséquent, dans le cadre des nouvelles dispositions, aucune des deux conditions figurant à l’article L. 2263-1 du Code du travail ne sera plus réalisée. Sauf à ce que cette disposition, inchangée depuis 1982, soit adaptée pour tenir compte du nouvel ordonnancement des sources en droit du travail, son domaine effectif va rétrécir à mesure que le modèle conquérant de la supplétivité va s’étendre.

Est-ce ce constat qui a amené la chambre criminelle de la Cour de cassation à envisager ce qui pourrait être une « inflexion » de sa jurisprudence (Cœuret, Duquesne, Fortis, 2022, n° 763, p. 457) ? Dans un arrêt (non publié au Bulletin), rendu le 9 avril 2019, la Haute Juridiction a admis l’existence d’une entrave à l’exercice du droit syndical résultant de la violation d’un accord d’entreprise autorisant la publication et la diffusion de tracts de nature syndicale par voie électronique15. Il s’agit d’une inflexion de la jurisprudence dans la mesure où il ne s’agit certes pas d’un accord susceptible d’extension : les termes de l’article L. 2263-1 du Code de travail ne paraissaient pas permettre de retenir le délit. Cela étant, il existait bien ici une « disposition législative expresse dans une matière déterminée », dont il résultait qu’« un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ». Autrement dit, cette décision de la Cour régulatrice n’aura qu’une portée limitée dans le contexte nouveau d’une logique de supplétivité croissante, celle-ci évinçant cette assise légale qui demeurait présente en l’espèce.

Surtout, cette réaction de la chambre criminelle paraît bien peu de chose car l’évolution des sources du droit du travail, à l’origine d’un décrochage du droit pénal, n’est pas l’unique évolution à l’œuvre. S’y ajoute un mouvement corrélatif, mais d’un autre ordre. Il consiste dans l’évolution de la normativité en droit du travail. Dépassant le décrochage déjà analysé, celle-ci conduit à brouiller l’idée même qu’un interdit existe donc qu’il puisse être pénalement sanctionné par une règle d’incrimination.

1.2. Le droit pénal face à l’évolution de la normativité en droit du travail

La normativité du droit du travail relève d’abord de la normativité juridique classique qui caractérise le droit étatique. Suivant celle-ci, le droit du travail a forgé nombre de règles de droit, formant autant de normes de conduite, généralement d’ordre public, dont la violation appelle une sanction, parfois pénale. Le droit de la santé-travail et l’interdiction du harcèlement illustrent cette réglementation impérative dont la violation par l’employeur est sanctionnée.

Nouvelles normativités en droit du travail. La décentralisation de la production des normes sociales vers l’entreprise a cependant rendu le droit du travail perméable à de nouvelles formes de normativité, différentes de cette normativité classique. L’une est économique, l’autre, managériale. Souvent apparentées, elles méritent toutefois d’être distinguées. L’essor de la normativité économique en droit du travail a conduit à placer les règles du droit du travail sous le primat de l’efficacité économique et des catégories normatives de l’économie (Bargain, 2014). Les principes et les logiques du marché sont ainsi devenus des objectifs assignés aux règles de droit, modifiant par là même leur économie générale. Ainsi, les règles de droit sont envisagées tantôt comme des freins, tantôt comme des facteurs possibles d’efficacité économique, ce qui justifie qu’elles puissent être modifiées ou supprimées ou qu’elles soient diversement appliquées ou interprétées pour satisfaire aux lois du marché. Parallèlement, une autre forme de normativité a vu le jour : la normativité managériale. Celle-ci imprègne différemment les règles du droit du travail. Elles opèrent alors plutôt sur la base des catégories normatives tirées des sciences de gestion. Il ne s’agit pas tant d’assigner aux règles de droit un objectif que des procédés par lesquels une organisation ou un acteur vont être en mesure de poursuivre leurs propres objectifs et asseoir leur stratégie. C’est plus exactement dans cette seconde forme de normativité que nous pensons trouver un facteur supplémentaire d’éloignement du droit pénal. Il se produit par l’effet de brouillage de l’interdit à laquelle cette normativité managériale parvient, à mesure qu’elle pénètre la chair du droit du travail, à mesure qu’elle en modifie les tissus.

Endogénéisation. L’émergence en droit du travail de la normativité managériale résulte d’un processus d’endogénéisation du droit. Celui-ci a été mis en évidence notamment par les travaux que l’Américaine Lauren B. Edelman a consacrés à la théorie du droit endogène, encore appelée théorie de l’endogénéité légale. Suivant cette théorie, « les constructions sociales de la signification des règles juridiques s’opèrent surtout au niveau des champs organisationnels ». Ainsi, « pour définir le sens qu’elles confèrent aux règles de droit, les organisations ne se contentent pas de puiser dans le stock des significations forgées par les acteurs de la sphère juridique publique, mais sont elles-mêmes productrices d’interprétations singulières, dont l’une des caractéristiques majeures est de ménager les intérêts et le pouvoir des dirigeants organisationnels » (Edelman, 2022, p. 102-103). Les valeurs sociales ainsi reformulées sont celles de l’État de droit mu en État social et que les entreprises font leurs.

Cela pourrait être interprété comme le signe de cette maturité progressivement acquise par le droit du travail, justifiant le repli du droit pénal comme l’envisageait Levasseur. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle aboutit l’une des conceptions de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Puisque l’organisation entrepreneuriale sait désormais modeler ses propres mécanismes internes décrits sous le sigle RSE, le droit étatique est prié de battre retraite. Nul besoin de normes contraignantes ; nul besoin, a fortiori, de sanctions ! Place à la RSE et à la soft law !

Le processus de l’endogénéisation du droit ne s’arrête cependant pas là. Ses modalités s’avèrent plus subtiles qu’une simple opposition entre, d’un côté, la rationalité juridique et, de l’autre, la rationalité managériale. Le droit intégré de l’organisation opère ainsi un retour dans la sphère juridique stricto sensu pour la transformer en son cœur même. Lauren B. Edelman explique ainsi que, si les « idéaux juridiques en viennent à orienter l’action stratégique dans les organisations », en retour « les idéaux managériaux influencent le mode de pensée des professionnels du droit » (p. 103).

Le processus d’endogénéisation légale rend perméables, l’une à l’autre, normativités juridique et managériale. Cette porosité, signe d’internormativité (Chevallier, 2012, p. 701), est d’autant plus grande que le processus de décentralisation de la production normative en droit du travail a contribué à encastrer l’espace normatif de l’entreprise dans l’ordre juridique étatique. Cet encastrement n’exclut pas que cette dernière soit en mesure d’opérer sa « clôture normative ». Au contraire, l’entreprise est comme (ré)habilitée juridiquement comme un espace normatif autonome. Le processus d’endogénéisation contribue à sophistiquer les processus décisionnels institués par et dans l’entreprise, donnant l’apparence d’un espace normatif démocratique, doté d’organes, de procédures et de mécanismes de contrôle interne.

Application au harcèlement moral : la dissipation de l’interdiction légale dans le brouillard de normes généré par la normativité managériale. Le domaine de la préservation de la santé mentale et de la lutte contre toutes les formes de violences au travail, en particulier le harcèlement moral, constitue un terrain de prédilection pour observer le déploiement de cette normativité managériale se mêlant à la normativité juridique classique, non sans la dénaturer. Un exemple peut être trouvé dans l’analyse de l’interdiction posée par l’article L. 1152-1 du Code du travail : aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral. Marque de la normativité juridique classique et de l’importance que le droit entend accorder à cette règle, cette interdiction se double, comme évoqué dans le paragraphe liminaire, d’un interdit selon lequel il est fait défense à une personne d’en harceler une autre. Ledit interdit est prolongé par une incrimination pénale, logée dans l’article L. 222-33-2 du Code pénal : elle fonde la répression de certaines violations dudit interdit.

Au-delà de sa place dans cette cascade de normes entre droit du travail et droit pénal (voir supra schéma 1), l’interdiction portée par l’article L. 1152-1 du Code du travail ne produit pas de conséquences juridiques immédiates. Le plus souvent, la protection des salariés contre le harcèlement qu‘elle exige suppose un relais. Pour le dire autrement, l’interdiction inscrite en droit du travail ne se suffit pas elle seule : pour être concrètement opératoire dans l’entreprise, elle a besoin de soutien, principalement celui offert par l’exercice du pouvoir patronal. L’article L. 1152-4 du Code du travail prévoit ainsi que « l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral », spécifiant ainsi son obligation générale de sécurité visant la santé physique et mentale des travailleurs (C. trav., art. L. 4121-1). L’article L. 1152-5 réaffirme, ensuite, la légitimité du pouvoir disciplinaire, autorisant l’employeur à sanctionner « tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral ». L’article L. 1152-6 va plus loin encore, habilitant l’employeur à prévoir une procédure de médiation. À tout cela s’ajoutent d’autres mécanismes de régulation tels que le droit d’alerte reconnu aux membres du comité social et économique (CSE) en cas d’atteinte aux droits des personnes (C. trav., art. L. 2312-59) ou de danger grave et imminent (C. trav., art. L. 2312-60)16. Dans le cadre des restructurations, le caractère procédural du dispositif anti-harcèlement est même plus marqué. En amont de tout projet important de restructuration, le CSE doit être informé et consulté ; il peut à l’occasion d’une telle procédure solliciter une expertise afin d’évaluer les conséquences sur la santé des salariés d’un projet important modifiant les conditions de travail. L’employeur est ainsi contraint d’accompagner la restructuration d’un plan de prévention des risques psychosociaux17. C’est ainsi, déjà, que l’interdiction du harcèlement posée par l’article L. 1152-1 du Code du travail se réalise dans toute une série de dispositifs internes à l’entreprise qui structurent son processus décisionnel.

L’ambivalence de cette arborescence apparaît alors. Certes, du point de vue du droit, ces mécanismes contribuent à assurer l’effectivité de l’interdiction posée par l’article L. 1152-1 du Code du travail. Cependant, les mêmes mécanismes visent tout autant à sécuriser les décisions de l’entreprise sur la base des procédures internes qui les fondent. Clamant par ce biais son attachement au droit à la santé, l’entreprise entend se prémunir du « risque managérial ». Cela n’est pas sans ambiguïté : ledit risque peut, paradoxalement, dégénérer en situations de harcèlement et de mal-être au travail (Del Sol, dans ce dossier).

Autrement dit, les normes internes à l’entreprise ne sont pas seulement la mise en œuvre loyale de l’interdiction portée par la loi en droit du travail : elles peuvent aussi être le masque sous le couvert duquel des faits de harcèlement se développent dans l’entreprise. Le zèle affiché par l’entreprise dans l’application active de l’interdiction peut former un écran voilant la réalité des comportements dans cette organisation. Par une confusion entre objectif et réalité, entre devoir-être et être, l’affirmation, par les normes internes, de ce que tout est fait pour empêcher le harcèlement peut dégénérer en affirmation que le harcèlement n’existe pas, ne peut pas exister, dans un tel environnement. S’opère dans cette hypothèse un déni de réalité par un retournement de ces normes managériales contre l’objectif qu’elles sont supposées poursuivre : la traduction efficiente de l’interdiction de harcèlement portée par le Code du travail.

La source de droit change et, avec elle, sa force normative, au point que la règle déontique formulée sous la forme d’une interdiction devient, au sein de l’entreprise, une norme organisationnelle dont la juridicité même peut parfois être interrogée. Passée au tamis de la rationalité managériale, l’interdiction exprimée par la loi peut ainsi être rendue comme invisible, voire, par suite, oubliée. Le droit pénal n’apparaît certes pas dans ce tableau : il sanctionne l’interdit fait à une personne d’en harceler une autre, règle distincte de l’interdiction de l’article L. 1152-1 du Code du travail, a fortiori du brouillard de normes internes à l’entreprise qui en procèdent. Toutefois, cette apparence est trompeuse : l’interdit pénalement sanctionné est également fondé sur l’interdiction fixée par le Code du travail. L’affaiblissement de cette règle première, matricielle, dans l’entreprise colonisée par un nuage de normes managériales, son éloignement de l’esprit des acteurs rivé aux normes internes à l’organisation peuvent-ils rester sans incidence sur l’application du droit pénal ?

Cette confusion se renforce lorsque, dans la normativité managériale, les logiques préventive et disciplinaire se voient complétées par une logique prévisionnelle. En cherchant à intégrer très en amont et à froid les déterminants de santé dans l’organisation productive et l’organisation du travail, les normes internes qui s’inscrivent dans cette logique définissent pour les salariés des normes de conduite positives. Les accords sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail (QVT ou QVTCT pour citer le nouveau sigle) participent de cette tendance. Devenue obligatoire depuis une loi du 17 août 2015, la négociation des accords collectifs baptisés « QVT » a été pensée par le législateur comme un relais possible des politiques publiques. Arrimés au système de santé, ces accords sont censés contribuer à la logique globale de la protection de la santé de la personne, construite autour de l’idée de bien-être. C’est au nom de sa responsabilité sociale et de son devoir de vigilance, définis dans l’accord qu’elle a elle-même conclu, que l’entreprise décide d’intégrer volontairement l’objectif de préservation de la santé. Au sein de l’organisation entrepreneuriale dans laquelle l’accord est conclu, celui-ci est un outil de gestion par lequel l’entreprise promeut des valeurs qu’elle fait siennes en y attachant des actions et des normes, mais qui sont adaptées à son activité, à son organisation et à sa stratégie propres. L’accord est le cadre dans lequel se déploie le pouvoir d’organisation dans l’entreprise. Il remplit une fonction quasi constitutionnelle, l’entreprise cherchant à donner une assise aux autres normes qu’elle produit. Mutatis mutandis, la clôture normative une fois réalisée fait de l’espace normatif de l’entreprise la principale matrice dans laquelle la protection de la santé mentale peut être pensée, à distance de la loi.

Plonger dans la lecture de ces accords et dans les normes qui en découlent, c’est baigner dans la normativité managériale. Il s’agit ici d’informer, sensibiliser, former, évaluer. Il s’agit de créer des « indicateurs RPS », des « baromètres QVT », d’instituer des « cellules psychologiques », des « facilitateurs », des « référents RPS », etc. Cette mécanique managériale, caractéristique de la « gouvernance par les nombres » (Supiot, 2015), dessine une normativité singulière. Outre les finalités poursuivies qui mêlent la protection des droits à la performance de l’entreprise, la normativité juridico-managériale repose sur des procédés dont les conséquences peuvent être tout à la fois d’ordre juridique (sanction disciplinaire, licenciement, responsabilité civile ou pénale, etc.) et d’ordre organisationnel (statistiques, indicateurs, pourcentage, etc.).

À bout de souffle, l’interdiction fixée par la normativité juridique a comme perdu de sa force. Elle n’est plus là qu’en arrière-fond dans la vie concrète de l’ordre normatif (semi-)clos qu’est devenue l’entreprise. Les processus de décentralisation et d’endogénéisation sont ainsi parvenus à créer un brouillard. La politique de l’entreprise en matière de prévention du harcèlement, pour suivre cet exemple, dissimule parfois la violence sociale et la souffrance au travail qu’elle est, pourtant, supposée combattre. Par réaction, le droit pénal et l’interdit qui le sous-tend ne peuvent-ils alors retrouver leur rôle ? En particulier par sa fonction d’expressivité, le droit pénal ne pourrait-il dissiper, au moins partiellement, le dangereux brouillard ainsi créé par les normes managériales ?

L’hypothèse d’un regain d’intérêt du droit pénal : la piste de la fonction expressive de la loi pénale. La doctrine fait classiquement crédit à la loi pénale d’une fonction expressive – d’expressivité. Pour raisonner sur le sous-ensemble le mieux structuré, le Code pénal est (aussi) un bréviaire social (« catéchisme social » dans sa partie spéciale : Vitu, 1982) en ce que, entre les lignes des incriminations, se laissent découvrir les préceptes fondamentaux qu’elles sanctionnent, les interdits dont la présence et la place ont déjà été précisées et, ce faisant, les valeurs sociales que ces interdits défendent. C’est ce raisonnement par induction qui a été mobilisé dans le paragraphe liminaire de cet article pour dégager l’existence de l’interdit en matière de harcèlement moral (voir notamment le schéma 1).

Cet effet de révélation de l’interdit par la sanction pénale que lui donne l’incrimination se double d’un effet de valorisation. Lorsque l’interdit est déjà bien connu parce qu’expressément formulé de longue date par la branche du droit à laquelle il appartient, l’effet de dévoilement attaché au droit pénal est, en fait, sans réel objet. En revanche, il n’en est pas moins une fonction de « valorisation » (parlant de « fonction valorisante » : Mayaud, 2010, p. 3-4 et p. 11). Parce que prolongé par la règle d’incrimination pénale et la puissance sans comparaison de ses sanctions propres, l’interdit change de dimension. Sa place, sinon technique, du moins sociale, dans la structuration de l’ordre juridique s’en trouve modifiée par un coup de projecteur que lui donne la loi pénale. C’est là la figure inversée des sélections opérées par la loi pénale parmi les faits illicites, c’est-à-dire contraires à un interdit : parce que le droit pénal réserve son intervention aux atteintes les plus graves à l’ordre social, l’incrimination témoigne en retour de ladite gravité.

La valorisation de l’interdit est d’ailleurs modulable : le droit pénal peut accentuer ou non cet effet de majoration selon les contours qu’il donne à l’infraction ou à la famille d’infractions qu’il définit. Pour ne prendre qu’un exemple, le choix d’une qualification criminelle par opposition, par exemple, à celui d’une simple qualification contraventionnelle, rejaillit sur la valorisation de l’interdit par la loi pénale. Cela fait de la loi pénale un outil législatif dont l’utilité ne s’épuise pas dans l’effet technique de l’incrimination, notamment l’éventuelle application in fine d’une peine à l’infracteur. La loi pénale est aussi un moyen de transcender la portée sociale d’un interdit. C’est là une dimension déterminante du droit envisagé comme fait social. Une bonne part de la force vive que porte le droit pénal gît dans les interdits qu’il sanctionne plutôt que dans les règles pénales elles-mêmes lesquelles, dans la pratique quotidienne de la population, jouent plutôt un rôle de révélateur de l’existence et/ou de coefficient multiplicateur de la place des interdits. Un civiliste a pu ainsi défendre l’intervention du droit pénal dans des matières longtemps réservées au droit civil en faisant valoir que « cela présente en outre l’avantage de permettre d’indiquer la hiérarchie des valeurs qu’il [le droit civil] instaure : le “surlignage” pénal d’une règle civile est souvent riche d’enseignements » (Bénabent, 2003, p. 56).

Cela posé, l’évolution de la normativité en droit du travail retracée ci-dessus peut (r)ouvrir un espace pour le droit pénal en matière sociale. Certes, il est un brouillage des interdits en droit du travail. Cependant, ce voile, toujours plus épais, ne peut-il être déchiré par la fonction expressive du droit pénal ? D’un côté, l’interdiction et l’interdit s’éloignent, mis à distance des acteurs dans l’entreprise par la masse intermédiaire des normes managériales d’application directe et quotidienne. De l’autre, ériger tout ou partie des violations de l’interdit en infraction(s) pénale(s) produit un effet de mise en visibilité de l’interdit concerné – et, indirectement, de l’interdiction dont il procède éventuellement.

Raisonnons par l’absurde, en prenant le harcèlement moral dans les relations de travail pour objet. Si, emporté par un mouvement de dépénalisation, le législateur décidait, demain, d’abroger l’incrimination de l’article 222-33-2 du Code pénal, l’interdit fait à chacun de harceler autrui n’en demeurerait pas moins dans l’ordre juridique, de même que l’interdiction portée par l’article L. 1152-1 du Code du travail (voir supra paragraphe liminaire). Pourtant, ces règles extra-pénales n’en seraient-elles pas concrètement, parce que symboliquement, ébranlées ? Leur place dans le corps social, leur présence à l’esprit des acteurs, seraient-elles inchangées ? Il est permis d’en douter. En perdant le bénéfice qu’elles tirent actuellement de la fonction expressive de la loi pénale, elles apparaîtraient probablement comme dévaluées, ce qui favoriserait leur violation. Une analyse de type économique va d’ailleurs dans ce sens. Dans cette perspective, presque triviale face à la transcendance de la norme sanctionnée que produit, par sa fonction expressive, la loi pénale, la prévision de la dévalorisation de l’interdit et de l’interdiction par suite de l’effacement de leur prolongement pénal constitue une hypothèse crédible. Quel est l’effet concret de la loi pénale sur le chef d’entreprise ? Pour une part au moins, il relève d’une logique de gestion du risque, le trop fameux « risque pénal ». Le chef d’entreprise est d’autant plus enclin à ne pas violer l’interdit qu’une telle atteinte est incriminée, l’exposant à des sanctions à l’énergie sans comparaison dans l’ordre juridique. Retirez ce « risque » de l’équation et il ne serait pas surprenant que s’affaiblisse la vigilance dudit chef d’entreprise dans l’application de l’interdit. Comme il est une fonction expressive de la loi pénale, il peut être un effet émollient de son retrait – lorsqu’il se fait sans remise en cause de l’interdit comme c’est le plus souvent le cas.

Il est donc une première incidence du brouillage de l’interdit en droit du travail : il peut rendre d’autant plus nécessaire l’intervention du droit pénal, la fonction expressive de la loi pénale formant le contre-poison de la visibilité déclinante de l’interdit extra-pénal dès lors que nul ne discute la pertinence de celui-ci – qui veut autoriser le harcèlement moral dans les relations de travail ?

Cependant, complexité inhérente à cette nouvelle normativité du droit du travail, non seulement sur un plan technique mais également en termes de présence sociale de la règle dans la communauté, le droit pénal est peut-être empêché en même temps que redécouvert.

Le brouillard de normes managériales ne se place pas directement, en termes techniques, entre l’incrimination, l’interdit qu’elle sanctionne et l’interdiction (voir schéma 1 dans le paragraphe liminaire). Le brouillard de normes managériales se développe parallèlement, sous une règle cousine de l’interdit pénalement sanctionné qui, comme lui, procède de l’interdiction de l’article L. 1152-1 du Code du travail pour raisonner sur l’exemple du harcèlement moral. Est-ce à dire que l’application du droit pénal est exempte de toute perturbation par le développement, ailleurs, des normes managériales dans l’entreprise ? Sans qu’il soit possible d’approfondir l’analyse dans les limites de cet article, l’hypothèse paraît exagérément optimiste. La transformation de l’ordre juridique observée en droit du travail est, plus probablement, trop profonde pour ne pas avoir d’effets diffus, débordant sur les règles voisines. Si l’on raisonne sur le harcèlement, le brouillard de normes managériales se développe, certes, ailleurs que dans la sphère pénale, mais cette conception de droit strict manque probablement une part de la vie concrète des normes. Il est trop de liens entre les deux sous-ensembles normatifs (celui à dimension pénale d’un côté, celui colonisé par la norme managériale de l’autre : voir les deux colonnes du schéma 1 supra) pour que la montée en puissance et l’originalité de l’un (managérial) soit sans effet aucun sur l’autre (à composante pénale). Ce sont les mêmes acteurs, au sein de la même communauté, impliqués dans les mêmes interactions, sous le couvert ultime d’une seule et même interdiction (« Aucun salarié ne doit subir […] », C. trav., art. L. 1152-1) : ces deux sous-ensembles sont les parties d’un même tout (sur ce système, voir paragraphe liminaire) de sorte que l’onde soulevée par les fortes perturbations de l’un (ne) peuvent certainement (que) se propager à l’autre.

Pour n’évoquer que cet élément, la théorie de l’endogénéisation légale a mis en évidence un effet de déférence judiciaire (voir Pélisse, dans ce dossier). Pris dans le brouillard des normes managériales, étendards de la nature activement saine de l’entreprise, évidemment vigilante à traduire l’interdiction première en procédures internes de tous ordres, le juge peut voir trompée son appréciation des faits de la cause à lui soumise. Lorsque les normes managériales sont l’affichage fallacieux de la vertu de l’entreprise, le déni de réalité qu’elles portent peut surprendre la prudence du juge. S’agit-il seulement ici du juge social ? Pourquoi ne s’agirait-il pas, aussi, du juge pénal ?

En somme, l’intervention du droit pénal en matière sociale apparaît, tout à la fois, plus pertinente peut-être (il resterait évidemment à faire la part entre les différents interdits, règle par règle) et plus difficile à l’heure du bouleversement de la normativité en droit du travail. La perte de visibilité de l’interdit dans le brouillard des normes managériales pourrait être compensée par l’expressivité de la loi pénale. Cependant, corrélativement, le brouillard de normes pourrait étendre son halo jusque dans l’application concrète de la loi pénale.

La question de la pertinence d’un droit pénal du travail est donc, au moins en partie, renouvelée par la double mutation qui emporte le droit du travail : en termes de sources comme de normativité(s). La place du droit pénal s’en trouve menacée en même temps qu’elle pourrait être d’autant plus utile à la défense des valeurs qui fondent la société, notamment la justice sociale. La question de l’utilité d’un droit pénal du travail ne s’épuise pas, cependant, dans l’étude de cette situation incertaine dans la phase de transformation qui marque le droit du travail actuel. Il faut encore compter avec le procès pénal et les fonctions propres qui sont les siennes dans le besoin de justice sociale qui cherche à s’exprimer.

2. Le procès pénal en réponse au « besoin de justice sociale »

Sauf son application spontanée (par l’absence de passage à l’acte délictueux, effet dissuasif de la loi pénale aidant), le droit pénal s’applique par la procédure pénale. L’infraction pénale ne peut trouver de réponse pénale que dans ce cadre. En poursuivant l’analyse sous l’angle des fonctions, il en est deux voire trois qui méritent ici attention s’agissant du procès pénal, notamment dans l’exemple fourni par l’affaire dite France Télécom. Il est, d’un côté, des fonctions normative et pédagogique (2.1), de l’autre, une fonction de reconnaissance (2.2).

2.1. Fonctions normative et pédagogique du procès pénal

S’attachent au procès pénal deux fonctions qui participent de l’intérêt d’un droit pénal du travail. Distinguée de la fonction expressive de la loi, la fonction normative du procès est prolongée par sa fonction pédagogique.

La fonction normative du procès pénal. La fonction expressive du droit pénal rend compte notamment de ce que la loi pénale, par sa seule existence, valorise l’interdit dont elle détermine la sanction, au moins partielle (voir supra 1.2). Au stade de l’application de la loi, le procès pénal peut être l’occasion, à travers notamment le pouvoir prétorien que peut alors déployer le juge pénal, d’une autre fonction : la fonction normative. Puisqu’elle est peu évoquée en matière pénale, mais plus familière parmi les théoriciens du droit de la responsabilité civile à propos de la genèse de certains droits subjectifs (Viney, 2019, n° 57, p. 105 et suiv. ; Azzi, 2007, n° 5 et suiv.18), c’est en faisant un détour par ce terrain qu‘elle sera ici envisagée.

Le droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle est structuré par des principes généraux (C. civ., art. 1240 et suiv.) dont l’actualisation appartient donc au juge. En fonction de la sanction qu'il accepte (ou non) d’attacher à certains comportements concrets, en fonction de la qualification de fait générateur de responsabilité (ou non) qu’il décide de retenir pour certains comportements, le juge civil peut participer à faire advenir de nouveaux droits subjectifs. Par un raisonnement inductif, l’analyste remonte de la sanction judiciaire, par le fondement que lui donne la qualification du fait, à la règle non dite dont la méconnaissance a appelé sanction. L’actualisation de la notion de « faute », pour raisonner sur le fait générateur prévu par l’article 1240 du Code civil, peut ainsi permettre de donner consistance et, ce faisant, existence, à des droits subjectifs. Les droits de la personnalité en forment une illustration fameuse : ils ont été tirés des limbes du droit par (l’analyse des) décisions judiciaires retenant la responsabilité civile des auteurs de certains comportements. A posteriori, l’analyse de ces derniers agissements les a fait apparaître comme la violation des droits de la personnalité reconnus à chacun, violation constitutive d’une faute civile source de responsabilité. C’est ce modèle théorique qui, autre exemple, a permis à la doctrine de révéler, avant que l’article premier de la Charte de l’environnement ne le formule en 2005, qu’émergeait en droit positif un droit à un environnement sain. Dès les années 1970, un auteur l’avait induit des solutions jurisprudentielles obligeant à réparer des dommages causés à l’environnement par le jeu des règles de responsabilité civile19. La doctrine remonte donc le courant : de la sanction judiciaire à la faute, pour suivre cet exemple, de la faute au devoir que celle-ci viole et qui peut être encore mal identifié pour n’être qu’émergent. La fonction expressive, à finalité de connaissance, est ici dépassée : ce n’est pas seulement la mise en évidence de la règle première (interdit pour le droit pénal, « obligation préexistante » pour le droit civil20) qui est en jeu mais sa création même. Il ne s’agit pas de saisir la fonction que joue la loi en vigueur mais de comprendre comment, par le traitement judiciaire de faits apparemment épars, se cristallise une règle jusqu’alors inconnue ou, à tout le moins, incertaine en tout ou partie.

Ce schéma ne peut-il être transposé, peu ou prou, au droit pénal en tant que celui-ci est, aussi, un droit de la responsabilité ? On l’a fixé dans le paragraphe liminaire de cet article : l’infraction peut s’analyser comme la violation d’un interdit préexistant auquel la loi pénale apporte son concours. Ledit interdit serait-il mal fixé, dans sa réalité même, que l’on pourrait donc le préciser en cherchant, par induction, la règle dont l’infraction est la violation. Toutefois, il est ici une différence essentielle avec le droit de la responsabilité civile : le droit pénal étant gouverné par le principe de légalité criminelle, le modèle théorique évoqué ci-dessus est largement étouffé. En matière pénale, il n’est pas de notion générique, ouverte à l’imagination des juristes, notamment du juge, qui soit comparable à la « faute » de l’article 1240 du Code civil par exemple21. Le raisonnement inductif décrit ci-dessus s’en trouve bridé en droit pénal, chaque infraction pénale devant être l’objet d’une définition qui lui est propre, en termes clairs, précis et prévisibles qui plus est. Autrement dit, l’utilité pour le pouvoir prétorien du modèle de raisonnement inductif ici décrit par lequel le juge de la responsabilité peut concourir à produire la règle première, documentée en matière civile, ne peut guère être que théorique en matière pénale : le principe de légalité criminelle empêche cette potentialité de se réaliser. La ductilité du droit de la responsabilité par laquelle ce mécanisme normatif fonctionne en matière civile est inconnue du droit pénal, ce aux fins de préservation des libertés fondamentales contre le pouvoir de punir de l’État. La découverte de l’interdit par induction à partir de l’incrimination ne peut donc guère concourir à la genèse d’un interdit qui serait encore incertain en droit positif (fonction normative) : elle ne devrait servir qu’à révéler et/ou valoriser l’interdit préexistant (fonction expressive).

Cependant, une nuance doit être apportée à cette apparente impasse. Dans des matières techniques où l’interdit peut être mal identifié et où l’incrimination est parfois relativement ouverte dans sa définition légale, il arrive que l’interprétation que la jurisprudence pénale donne d’une telle incrimination soit l’occasion de préciser, par induction, le sens de l’interdit fixé par le droit extra-pénal, ici le droit du travail. C’est ainsi que la chambre criminelle de la Cour de cassation, à la fin du xxe siècle, à plusieurs reprises, a contribué à préciser les devoirs du chef d’entreprise quant au fonctionnement des institutions représentatives du personnel. En travaillant à la définition des incriminations d’entrave auxdites institutions, le juge pénal a contribué à préciser ce à quoi le chef d’entreprise était tenu par le droit extra-pénal du travail (Lyon-Caen, 1984, n° 7 et les références citées ; Auzero, Baugard, Dockès, 2023, n° 1149, p. 1464). Pour ce faire, le juge pénal n’a même pas eu à sortir de son rôle : la portée extra-pénale que peut prendre sa jurisprudence est inhérente à la structure du droit pénal telle que fixée dans le paragraphe liminaire de cet article, à savoir l’arrimage de l’incrimination à un interdit, généralement extra-pénal, qu’elle sanctionne. En d’autres termes, il est, en droit pénal, des cas-limites dans lesquels la fonction normative, a priori étouffée par la nature légaliste de la matière, peut jouer. L’interprétation de la norme pénale d’incrimination concourt alors à l’interprétation, audacieuse le cas échéant, de l’interdit, de droit du travail en l’occurrence, qui s’en trouve donc précisée. Ainsi, certes de manière résiduelle, le droit pénal participe, indirectement, à la formation du droit du travail par la combinaison de la fonction normative de ce droit d’une responsabilité et du pouvoir prétorien – nullement prohibé par le principe de légalité criminelle. Sanctionnateur (de l’interdit), le droit pénal n’est pas suiveur : l’articulation de l’incrimination pénale et de l’interdit dont elle punit certaines violations est autrement complexe.

Le procès pénal peut ainsi être un lieu de fabrique de la règle de droit du travail. Il est même permis d’envisager une réactivation de ce moteur à l’heure où l’interdit se dissipe en droit du travail (voir supra 1). Le procès France Télécom pourrait s’inscrire, au moins partiellement, dans ce schéma. S’il devait conduire à admettre que l’article 222-33-2 du Code pénal permet de saisir le harcèlement moral institutionnel comme il sert notamment à appréhender l’abus commis par le « petit chef », ce procès ne contribuerait pas seulement à l’interprétation de la règle d’incrimination. Une telle solution rejaillirait sur l’interdit que l’incrimination sanctionne : le juge pénal, par un effet de cohérence, conforterait l’interprétation que la chambre sociale de la Cour de cassation tend à donner de cette règle extra-pénale en l’étendant à l’hypothèse du « harcèlement managérial ». Certes, il n’y aurait peut-être pas ici un effet de création pure et simple de la règle sociale, mais il y aurait à tout le moins un effet de confortement de celle-ci alors qu’elle présente quelque fragilité du fait de son caractère prétorien. De deux choses l’une : si le juge pénal rejette le harcèlement moral institutionnel, il aura établi que la règle d’incrimination ne le frappe pas, laissant inchangée la question de savoir si l’interdit, lui, s’y étend en droit du travail (voir paragraphe liminaire) ; si, à l’inverse, le juge pénal admet la répression du harcèlement moral institutionnel, cette solution impliquera qu’il donne cette extension à l’interdit, rejoignant ainsi l’interprétation que fait de ce dernier le juge social et consolidant celle-ci par un effet de convergence et, ce faisant, de cohérence des interprétations jurisprudentielles relatives à cette règle de droit du travail informulée dans le Code du travail mais essentielle en matière de santé au travail.

Surtout, la fonction normative ainsi envisagée sur le plan macro-juridique, au niveau des normes générales et abstraites, quoiqu’à partir d’un procès ou d’une série de procès éminemment concrets, se prolonge sur le plan micro-juridique au niveau de l’application de ces normes dans le procès, à une partie singulière à celui-ci, ainsi des prévenus du procès France Télécom et de ceux qui s’identifieront à eux par similitude de fonction et/ou de situation. Pour le dire autrement, le procès peut avoir une fonction pédagogique par l’incarnation de ce qui n’est pas tolérable.

La fonction pédagogique du procès pénal. Dans une dialectique entre universel (la norme générale et abstraite, éventuellement émergente ou incertaine) et particulier (l’épreuve du fait singulier, vécu par une ou des personnes identifiables), un procès peut être l’occasion de donner à voir, de donner à sentir, de donner à comprendre par un glissement de l’émotion à la raison la règle de droit. De ce point de vue, de nouveau, le procès n’est pas que la mise en œuvre servile de la loi, entièrement déterminée et réductible à celle-ci. Le procès, « lieu du social » (Zenati, 1995), permet à la société de saisir le sens de la règle, établie ou en train de se faire.

C’est d’autant plus vrai lorsque le procès s’inscrit dans une « affaire », celle-ci pouvant éventuellement rejoindre une « cause » (sur ces concepts et leur articulation : Claverie, 1994). La dialectique de l’universel et du particulier joue ici encore : le procès est alors transcendé par la portée sociale des faits qui sont l’objet du débat judiciaire. Mobilisant l’opinion publique, le procès sort de lui-même pour prendre une dimension emblématique, participant du mouvement global de la société, de ses valeurs et de son droit. Parce que le prétoire est un espace conçu pour la controverse et la critique (y compris celle du droit), parce que le prétoire est un espace de mise en scène par une ritualisation qui le solennise (entre singularité par rapport à l’espace public ordinaire et retentissement démultiplié sur celui-ci : Garapon, 1997), le procès peut être un puissant instrument de direction des conduites humaines, bien au-delà des parties à la procédure singulière qui s’y joue. Ce qui vaut pour le genre du procès se vérifie a fortiori pour celle de ses espèces qui engage les enjeux, notamment symboliques, les plus forts : le procès pénal.

Le procès France Télécom s’inscrit précisément dans ce registre, articulant ces deux niveaux qui transcendent la singularité des faits pour leur donner une portée universalisable, la nature des faits rejaillissant sur le débat et la décision. Par nature, comme procès, il est « l’occasion de produire dans la recherche de la solution juste un discours social » (Zenati, 1995). Parce que portant sur des faits emblématiques d’un certain état des relations de travail au xxie siècle, il peut aussi être l’instrument d’une « affaire » et, peut-être, d’une « cause » qui le dépassent (Claverie, 1994). L’analyse rejoint ici ce que des acteurs expliquent avoir pensé et ressenti.

« Ce qui s’est déroulé au cours de ce procès ne mettra pas fin, hélas, aux organisations pathogènes du travail, et encore moins au cynisme et au mépris qui les sous-tendent […]. Mais ce qui s’est dit ne restera pas confiné dans l’enceinte du TGI [tribunal de grande instance, i.e. tribunal correctionnel]. Les débats et les arbitrages des magistrat.e.s auront des conséquences sur la manière dont est organisé le travail. Sans doute est-ce là un pan de notre histoire collective, dont on ne peut mesurer aujourd’hui l’importance qu’il aura. » (Beynel, 2020, p. 9 ; rappr., pour un traitement littéraire du procès de première instance, par une témoin de celui-ci, Lucbert, 2020)

Les fonctions normative et pédagogique du procès pénal s’allient, s’inscrivant dans des boucles bidirectionnelles, et non des lignes droites qui pourraient être unilatérales : la dialectique de l’universel et du particulier, la dialectique de la norme légiférée et de son application, la dialectique des fonctions du tribunal, entre fonction juridictionnelle et fonction prétorienne22.

Le procès, pénal, du travail, permet donc le déploiement de fonctions normative et pédagogique par l’articulation d’une série d’éléments d’ordres fort différents – pouvoir créateur du juge, arrimage de la règle d’incrimination à un interdit extra-pénal qu’elle sanctionne, singularité des faits, rituel judiciaire, stratégies d’acteurs… Cependant, l’apport du procès ne s’épuise pas dans la portée ainsi évoquée. Il est encore une dernière fonction qui place le procès pénal au cœur de l’articulation entre droit social et droit pénal, au service de la justice sociale : la reconnaissance du mal causé, la reconnaissance du mal subi.

2.2. Une fonction de reconnaissance (des hommes, des injustices subies et de l’impuissance du droit du travail à les endiguer)

Dans le procès France Télécom, il s’agissait de rendre justice. Le procès pénal est alors un acte, un moment, de reconnaissance pour les victimes. Se tournant alors vers les victimes plus que vers le délinquant, on doit aussi considérer ici que le procès pénal a une fonction de reconnaissance aussi bien du salarié individuellement victime, et qui a été jusque-là rendu invisible, que des salariés dans leur ensemble. Comme le relate Vincent-Arnaud Chappe dans ce dossier, le procès produit un effet de « catalyse » qui rend visible l’injustice des situations qui sont tout à la fois individuelles et collectives. Se saisissant du droit comme d’une arme (Israël, 2020), des acteurs de la société civile peuvent alors faire du procès (pénal) un espace-temps essentiel dans un combat au long cours pour la construction d’une certaine forme de relations de travail, la défense d’une certaine idée de la justice sociale. Si la place croissante dans le prétoire pénal d’associations et de fondations non victimes est contestable à bien des titres (Decocq, 1999), celle des syndicats obéit ici à une logique différente, au moins en partie, parce que nourrie de la spécificité du droit pénal du travail, notamment en termes d’usages sociaux de celui-ci. Ainsi, l’appropriation par les acteurs des possibilités ouvertes par l’action en défense de l’intérêt collectif de la profession (C. trav., art. L. 2132-3, al. 2)23 favorise une telle stratégie qui, loin de trahir le procès, lui restitue toute son amplitude.