Introduction

La pluralité des sources mais également le renouvellement des sources classiques comptent parmi les diverses spécificités de l’histoire du droit à l’époque contemporaine ou de l’histoire contemporaine du droit (Audren, Chambost, Halpérin, 2020). La source littéraire fait partie de cette nomenclature complexe et sert à l’appréhension de périodes antiques comme de la période contemporaine. Pourtant, l’acculturation des études « droit et littérature » dans la discipline est récente, bien que les chercheurs et les chercheuses s’intéressent depuis longtemps à la littérature pour nourrir leurs travaux et leurs connaissances des droits du passé. Il reste que cette intégration de la littérature ne cesse de poser des questions épistémologiques fondamentales : l’histoire du droit peut-elle s’écrire et se faire à partir d’autres sources textuelles que celles proprement juridiques ?

Le mouvement « droit et littérature », né aux États-Unis au début du xxe siècle, est souvent mobilisé pour y répondre1. Il tire ses origines de l’impulsion de deux juristes, John H. Wigmore2 (1863-1943) et Benjamin N. Cardozo3 (1870-1938), auxquels sont rattachés respectivement les deux courants originels du mouvement, le droit dans la littérature et le droit comme littérature. Aujourd’hui pleinement intégré dans la recherche universitaire en Europe, il repose sur le postulat d’horizons partagés entre les deux disciplines. En mobilisant des sources littéraires et juridiques, le mouvement « droit et littérature » met ainsi en lumière les rapports évidents entre les deux disciplines tout en questionnant leurs apports réciproques. C’est particulièrement ce dernier point que nous aborderons, et ce, dans une perspective interdisciplinaire et historico-juridique.

La littérature – si l’on se place du point de vue du courant « droit dans la littérature » – est un espace de libertés et de critiques au sein duquel une juridicité imaginée mais aussi une juridicité historique peuvent nous apprendre quelque chose sur le droit à une époque donnée. Si l’histoire du droit a su récemment se saisir du mouvement « droit et littérature », les méthodes, les théories et les sources proposées par la littérature (correspondances d’écrivains, manuscrits, etc.) sont encore tenues à distance. De même, l’invention de nouvelles perspectives méthodologiques, si ce n’est heuristiques, reste impensée ou marginale. Pourtant, il apparaît que la conjugaison de sources juridiques et littéraires dans leurs dimensions archivistiques propose, nous le verrons, de nouveaux outils pour penser, faire et écrire l’histoire contemporaine du droit tout en participant du renforcement théorique du mouvement « droit et littérature ».

Néanmoins, comme c’est le cas en histoire, il existe des obstacles à la prise en compte d’un corpus littéraire en histoire du droit. Les problématiques épistémologiques et herméneutiques de l’étude de textes littéraires en histoire du droit s’apparentent à celles de l’historien et de l’historienne confrontés à des sources littéraires. À cet égard, le débat portant sur l’historien face à la littérature nous permet, par analogie, de cerner les difficultés générales rencontrées par l’historien du droit confronté à des sources littéraires.

D’abord, la littérature comporte une dimension intemporelle : les textes littéraires « traversent le temps, s’émancipent du temps où ils furent écrits pour voyager jusqu’à nous, se mêler à notre vie intérieure et aux décors de notre monde » (Lyon-Caen, 2019, p. 14). En outre, Roland Barthes dans son article « Histoire et littérature » souligne la singularité de la création littéraire :

« Il y a un statut particulier de la création littéraire ; non seulement on ne peut traiter la littérature comme n’importe quel autre produit historique, mais encore, cette spécialité de l’œuvre contredit dans une certaine mesure à l’histoire, bref, l’œuvre est essentiellement paradoxale, elle est à la fois signe d’une histoire et résistance à cette histoire. » (Barthes, 1960, p. 525)

Aussi, pour Gérard Genette, une œuvre littéraire ne peut-elle en elle-même constituer un objet d’histoire, mais un objet de critique (1972, p. 22). L’historien du droit face à une œuvre littéraire traversée par la présence du droit est nécessairement confronté à ces obstacles inhérents à la création littéraire. En somme, les textes littéraires ne sont généralement pas écrits pour être lus et interprétés historiquement et juridiquement par des historiens du droit. Comme le souligne Hans R. Jauss, l’œuvre littéraire est d’abord adressée à « un lecteur ordinaire » sans prétentions esthétiques : « Or – pour reprendre la formulation de Walther Bulst – “jamais aucun texte n’a été écrit pour être lu et interprété philologiquement par des philologues” – ou, ajouterai-je, par des historiens avec le regard de l’historien » (2015, p. 48). À cela s’ajoute la question de la politique littéraire et de l’auctorialité de chaque écrivain et écrivaine, notamment s’il ou elle entend concevoir son œuvre comme une résistance aux contingences historiques ou sociales de son temps.

Ces différents obstacles théoriques peuvent être dépassés selon notre manière de considérer les textes littéraires. Dans Les règles de l’art, Pierre Bourdieu affirme que le statut d’exception et l’autonomie revendiqués par les écrivains et les écrivaines ne font pas obstacle à une lecture des textes littéraires qui ne soit justement pas exclusivement littéraire (Bourdieu, 2015, p. 10). Et, selon Barthes, il faut prendre « résolument l’œuvre pour un document, la trace particulière d’une activité » (1960, p. 526) afin d’étudier ce qu’une œuvre nous livre de son temps. Une œuvre littéraire comporte intrinsèquement une valeur documentaire significative de notre passé dans toutes ses dimensions sociales, dont le droit. C’est pourquoi, avec Barthes et Pierre Barbéris ou encore Judith Lyon-Caen, nous considérons que la littérature peut avoir une valeur historique lorsque l’on extrait du texte étudié la « valeur historique du document littéraire » (Lyon-Caen, 2019, p. 21 et p. 262-263). En s’appuyant sur les traces historiques dont est imprégnée la littérature, Judith Lyon-Caen propose dans son ouvrage La griffe du temps une « expérience de lecture historienne » visant à « produire un savoir sur le passé », à « faire de l’histoire » à partir d’une nouvelle de Barbey d’Aurevilly (ibid., p. 21). Pour l’historien du droit, la tentation de la littérature doit en ce sens être considérée comme une « tentation documentaire » (Lyon-Caen, 2011) où le recours à l’archive ciblée parachève cet attrait. À partir de ce positionnement théorique, l’analyse historique de la littérarisation du droit et de la justice semble possible. En effet, une fois ces difficultés dépassées, il s’agit d’éviter l’écueil d’illusoires équivalences entre le droit et la littérature pour montrer, dans une dimension historico-juridique, ce que la source judiciaire peut nous apprendre sur la création littéraire et, réciproquement, ce que la source littéraire peut nous apprendre sur le droit à une époque donnée. Mais pas seulement. Cette réunion tend à façonner un savoir, des connaissances ou encore un récit de l’histoire du droit et de l’œuvre littéraire que l’on peut qualifier de sui generis.

Une lecture (en) historienne du droit de Souvenirs de la cour d’assises (1913) d’André Gide (1869-1951) nous a permis d’éprouver et de mettre en évidence ce postulat. En effet, en dépouillant dans le cadre de notre recherche doctorale (Colomb, 2022) un certain nombre d’archives tant littéraires que judiciaires, nous sommes parvenue à faire, grâce à celles-ci, l’expérience d’une narration historique singulière. Le sujet de Souvenirs de la cour d’assises a pu favoriser cette expérience ; puisque cette œuvre relate le vécu de Gide en prise avec la justice, celui d’avoir été juré d’assises au début du XXe siècle. Ce faisant, l’examen au prisme de l’histoire du droit de ce texte a permis des interprétations et des perspectives méthodologiques qu’un roman, qu’un poème ou encore qu’une œuvre théâtrale – ne possédant pas une dimension juridique ou judicaire – n’aurait pas nécessairement offert. Néanmoins, cette limite ne désavoue pas notre entreprise, mais la précise davantage. En effet, il s’agit ici d’apprécier la valeur documentaire de la littérature en matière d’histoire du droit, à partir d’une œuvre ayant pour sujet principal la justice et le droit. Plus largement, la visée de notre démonstration est de suggérer des pistes méthodologiques pour apprécier la juridicité historique ou non d’une œuvre littéraire ayant pour sujet principal ou secondaire le droit et la justice.

Ainsi, cet article tâchera de répondre – à travers l’exemple de Souvenirs de la cour d’assises de Gide – aux questionnements formulés comme suit : quels sont les apports des archives et des sources judiciaires à l’histoire littéraire en général et à l’histoire d’une œuvre en particulier ? Et, en miroir, quels sont les apports des sources littéraires à la connaissance des droits du passé en général et à la pratique judiciaire en particulier ? Enfin, comment les archives judiciaires et littéraires peuvent-elles dialoguer et participer du renforcement théorique du mouvement « droit et littérature » et d’une spécificité contemporaine de l’écriture de l’histoire du droit ? Afin de répondre à ces questions, nous nous attarderons d’abord sur les apports pour la recherche tant littéraire qu’historico-juridique que constitue le croisement de sources littéraires et juridiques ciblées, puis nous chercherons à nommer et à envisager les perspectives méthodologiques qui se déplient à partir de ce croisement, notamment à travers le concept de transtextualité tel qu’il est défini par Gérard Genette.

1. Croiser des sources littéraires et juridiques : quels apports pour une recherche interdisciplinaire ? Le cas de Souvenirs de la cour d’assises de Gide

S’il est un texte littéraire mentionné par bien des juristes pour illustrer la justice pénale des premières décennies de la IIIe République, il s’agit certainement de Souvenirs de la cour d’assises de Gide. Et pour cause, ce court texte écrit de la plume du fils du romaniste Paul Gide4 (1832-1880) dépeint avec finesse certaines pratiques pénales au début du xxe siècle d’un tribunal de province et, avec elles, l’ensemble de ses acteurs (juges, avocats, jurés, accusés). Dans cet ouvrage, il est effectivement aisé d’isoler des représentations de la justice en train de se faire et de se rendre, mais également d’y considérer des critiques incarnées et historiquement situées des rouages de cette institution. En effet, Souvenirs de la cour d’assises est le récit de la propre expérience de l’écrivain comme juré à la cour d’assises de Rouen en mai 1912.

Ce texte a fait l’objet de nombreuses études critiques à la fois par les littéraires5 et par les juristes6 et a été analysé de nombreuses fois à partir du cadre théorique du mouvement « droit et littérature »7. Pourtant, aucun de ces travaux ne s’appuie ni sur des sources judiciaires8, en particulier celles disponibles aux Archives départementales de Rouen, ni sur des sources littéraires, en particulier celles issues du manuscrit du texte conservé aux Archives de la Fondation Catherine Gide. Ce texte mérite cependant que l’on s’intéresse à ces sources hétéroclites – et à les réunir – en ce qu’il est le témoignage littéraire d’une expérience de la justice institutionnalisée rendue en temps de paix au début du xxe siècle. En dépouillant et en croisant ces archives de nature différente se déplie alors un certain nombre d’apports nécessaires et nourriciers pour une recherche interdisciplinaire, si ce n’est transdisciplinaire.

1.1. Souvenirs de la cour d’assises : du rituel à l’expérience intime de la justice

Avant de considérer les avant-textes et les archives judiciaires entourant l’écriture de Souvenirs de la cour d’assises, il convient d’en présenter certains aspects ainsi que son auteur.

André Gide – Prix Nobel de littérature en 1947 – fut élevé dans une atmosphère puritaine par sa mère, Juliette Gide née Rondeaux (1835-1895)9, après que son père, Paul Gide, juriste et romaniste reconnu, décéda prématurément en 1880. Son oncle, l’économiste et théoricien du mouvement coopératif français, Charles Gide (1847-1932), contribua également à son éducation10. Sa vie d’écrivain et ses rencontres amicales l’éloignent très vite du protestantisme. L’ensemble de ses œuvres, des Cahiers d’André Walter (1890) à Thésée (1946) en passant par Les Nourritures terrestres (1897) ou Les Faux-monnayeurs (1925), encouragent à l’affranchissement des barrières morales et sociales de son temps. D’autres œuvres, comme Voyage au Congo (1927) ou Retour de l’URSS (1936), font de Gide un intellectuel pleinement engagé dans les crises du xxe siècle. Quant à Souvenirs de la cour d’assises, il s’agit du récit de son expérience comme juré d’assises, récit dans lequel il relate – parfois amèrement – les procédures et les débats des affaires qu’il fut amené à juger ou à observer.

Souvenirs de la cour d’assises constitue une œuvre au genre hybride empruntant plusieurs voies génériques : autobiographie, témoignage, roman, chronique judiciaire. Comme le note Pierre Masson : « Ce texte se présente selon une double structure : des indications de jour – complétées à partir de 1924 par des indications de date – donnent au récit l’allure d’un journal de bord, alors qu’un découpage en chapitres numérotés laisse plutôt supposer une organisation décidée par l’auteur » (Masson, 2001, p. 1083). Cette double structure tient certainement au travail de reprise de notes que Gide entreprend un an après son expérience. En effet, c’est après avoir achevé Les caves du Vatican (1913) que l’écrivain se plonge dans ses notes prises sur le vif afin de les transformer en ouvrage. Le 2 juillet 1913, il écrit dans son Journal : « Je me suis occupé ces jours derniers à mettre au net mes Souvenirs de la cour d’assises. C’est je crois un très bon exercice et j’y prends un grand intérêt » (Gide, 1996, p. 747). Le résultat de cet exercice a d’abord été publié Éditions de la NRF en deux livraisons : en novembre puis en décembre 1913. Quelques mois après, le texte a été repris en volume en 1914 aux Éditions de la NRF avec l’ajout d’un « Appendice » qui est la réponse de Gide à une enquête sur les jurés d’assises publiée dans L’Opinion le 25 octobre 191311. Cette édition en volume fait l’objet de deux versions distinctes : une édition originale donnant le texte complet et une édition donnant un texte expurgé. L’édition de 1924 reprend le texte complet, et ce sera l’édition définitive qui trouve sa place aujourd’hui dans Souvenirs et voyages de la Bibliothèque de la Pléiade, édition que nous utilisons dans notre étude.

Contrairement à son oncle, Charles Gide, qui était opposé au jury d’assises12, le neveu y voyait une expérience humaine nécessaire à sa littérature. L’écrivain a toujours affirmé avoir « insisté auprès du maire de [s]a commune » (2001, p. 64) pour voir son nom inscrit sur les listes destinées à constituer les jurys d’assises13. Son souhait est donc exaucé en 1912. Cette mission, qu’il désirait tant depuis six ans, allait lui permettre d’affiner sa propre littérature et de faire l’expérience de participer à rendre collectivement la justice. En 1949, Gide répondait aux questions de Jean Amrouche à propos de cette « expérience profonde, intime » (Gide, Amrouche, 1987, p. 226) qu’il avait cherché à éprouver :

« Il est certain que cela a été pour moi une expérience fort importante. Je l’avais souhaitée – je crois que je l’ai écrit ou donné à entendre – ; j’avais souhaité être juré. J’ai attendu d’être nommé, puisque c’est le hasard qui nomme, j’ai attendu, je crois, six ans. J’estime que c’est une expérience que tous les romanciers devraient faire, absolument, je l’ai dit, comme on fait une classe de rhétorique ou de philosophie. De prendre contact direct et actif avec les tribunaux, je crois que c’est une expérience irremplaçable et de se sentir des responsabilités en la circonstance. Mais ce que les littérateurs ne savaient pas d’ordinaire, c’est qu’ils ne seront jamais nommés, s’ils n’inscrivent pas leur nom à la mairie pour qu’il y ait quelque chance que le hasard les nomme. » (ibid., 1987, p. 225)

Si Gide évoque rétrospectivement cette expérience de manière positive, tel ne fut pas le cas au moment où il l’a vécue en 1912. Ainsi confie-t-il dans Souvenirs de la cour d’assises ses angoisses notamment à propos de l’un des accusés qui lui est finalement peu sympathique car sinon il « ne pourrai[t] [s]’endormir là-dessus » (2001, p. 15). À plusieurs reprises, Gide évoque ses craintes lorsque se cristallise sous ses yeux un jugement inique : « C’est ce que je sens de nouveau, non sans angoisse » (ibid., p. 31) note-t-il. L’écrivain confie également à son ami Jacques Copeau après le premier jour aux assises : « C’est éreintant autant que la traversée d’un chott » (Gide, Copeau, 1987, p. 605).

Il serait vain de déplier toutes les critiques du rituel judiciaire formulées par Gide. S’il est une phrase qui résume son appréciation de la justice, ce serait celle écrite dans la note liminaire de Souvenirs de la cour d’assises : « Et certes je ne me persuade point qu’une société puisse se passer de tribunaux et de juges ; mais à quel point la justice humaine est chose douteuse et précaire, c’est ce que, durant douze jours, j’ai pu sentir jusqu’à l’angoisse » (2001, p. 15). Ici, les mots de Gide expriment son refus de la radicalité mais sont néanmoins intransigeants. Pour l’écrivain, la justice est une chose et non une institution : c’est finalement un élément quelconque. De plus, cette chose est douteuse. De ce terme polysémique, nous pouvons déduire que l’existence et la réalisation de la justice sont mal assurées dans le prétoire ; que la justice n’est pas déterminée car elle est sujette à plusieurs interprétations ; que la nature même de la justice est difficile à qualifier. Surtout, il y a cette idée que la valeur ou la qualité de la justice « n’est pas conforme à ce qu’on est en droit d’attendre et doit être ou mériterait d’être mise en doute ou récusée14 ». De fait, la justice « inspire la défiance » et « on ne peut se fier » à elle. Le mot précaire est aussi à retenir en ce que son sens juridique renvoie à ce « qui n’est octroyé, qui ne s’exerce que grâce à une concession, à une permission toujours révocable par celui qui l’a accordée15. » Surtout, il renvoie à cette idée de fragilité et de bien périssable, une chose « dont on ne peut garantir la durée, la solidité, la stabilité ; qui, à chaque instant, peut être remise en cause » (ibid.). Ces trois termes – chose, douteuse et précaire – reflètent l’idée d’une impossible justice, d’un jugement illusoire : la justice étant associée au champ lexical de l’indétermination, comment aborder la gravité de celle-ci ? C’est cette aporie que Gide explore dans ce texte. L’immersion dans les archives judiciaires de Rouen ainsi que dans celles de l’écrivain apportent quelques jalons pour comprendre le ressenti, le récit et les critiques de Gide. Ainsi, nous voici confrontée, à travers l’archive judiciaire, aux affaires dans lesquelles Gide fut malgré lui impliqué. C’est à partir de ces sources historiques et judiciaires que nous pouvons alors saisir davantage les enjeux liés à ce qui se joue et à ceux qui jouent dans ce lieu clos qu’est le prétoire dépeint par l’écrivain.

1.2. Les archives judiciaires de Rouen : sur les traces d’un écrivain juré d’assises

Les recherches menées dans les archives judiciaires de Seine-Maritime ont livré les traces de la présence de Gide à la cour d’assises de Rouen. Bien que les dossiers de procédures soient lacunaires pour la période 1911-1922, les listes de formation des jurys d’assises, certains documents concernant les jurés ainsi que les minutes des arrêts pour l’année 1912 ont survécu à l’épreuve du temps. Ce sont ces documents qui ont été exhumés et ont permis d’ancrer le récit gidien dans une réalité historique et de démontrer et prouver le caractère documentaire et historique de ce dernier. En effet, ces différents documents ont confirmé la présence de Gide à la cour d’assises de la Seine-Inférieure lors de la session ordinaire du 2e trimestre 1912, précisément du 13 au 25 mai16. La cour d’assises avait alors à connaître vingt-trois affaires dont douze vols, quatre attentats à la pudeur, trois affaires de coups et blessures, un infanticide, un homicide, un viol ainsi que le cas d’un incendiaire.

D’abord, les archives départementales corroborent la genèse de l’expérience de Gide dans le prétoire. C’est avec l’aide de son beau-frère, Marcel Drouin (1871-1943), que Gide avait entrepris de s’inscrire en mairie sur les listes de candidats à la mission de juré d’assises (Wald-Lasowski, 1997, p. 173). Depuis 1906, il demandait en effet au maire de Cuverville, le village normand où il résidait par intermittence, « de le faire inscrire sur la liste cantonale de Criquetôt-l’Esneval » (Dubuc, 1984, p. 398). Il fut finalement inscrit sur la liste de l’arrondissement du Havre, puis du département (ibid.). Lorsque la citation de la cour d’appel arrive à Cuverville, Gide est alors en Italie, à Florence, avec Henri Ghéon. Parmi les documents conservés aux Archives départementales de Seine-Maritime, une feuille retrouvée dans le dossier de composition des jurys pour l’année 1912 indique que Gide est « en Italie depuis fin mars – doit rentrer 12 ou 13 mai17 ». Également, le rapport daté du 27 avril 1912 du brigadier qui avait la charge de remettre la citation de juré à l’intéressé, indique que : « Monsieur le maire est le beau-frère de M. Gide18 ; il lui fera parvenir sa citation pour qu’il puisse être rendu à Rouen le 13 mai 1912, date à laquelle s’ouvrira la session des assises où il est appelé à siéger19. » La citation en question n’a pas été retrouvée dans les divers documents constituant ce dossier. Il reste que ces premiers écrits nous montrent que la venue de Gide à Rouen n’était pas acquise ou du moins que son retour en France fut précipité. D’autres documents nous renseignent davantage sur la présence de Gide dans le prétoire.

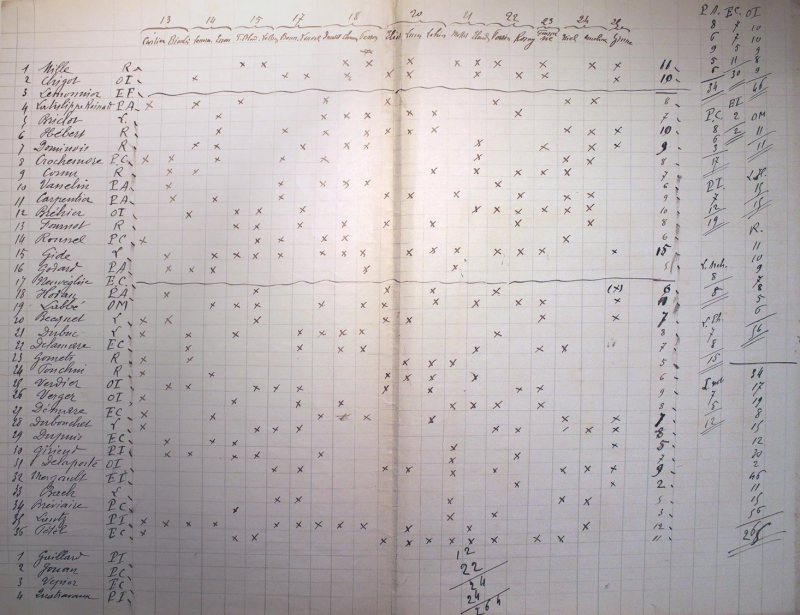

Parmi les documents consultés, un tableau de la répartition des jurés pour chaque affaire a été tenu lors de cette session d’assises (voir Archive 1). À gauche dudit document se trouve la liste des jurés, dont Gide et, sur la ligne au-dessus, les dates et les affaires jugées. Nous visualisons ainsi concrètement et historiquement la présence de Gide parmi les jurés d’assises. Sa présence nous est rendue sensible et historiquement située. Ce tableau prouve que Gide a été juré pour quinze des vingt-trois affaires inscrites au rôle pour cette session, se plaçant en tête des jurés ayant le plus siégé. Il ne fut pas simplement tiré au sort de nombreuses fois, il ne fut presque jamais récusé, comme l’atteste Gide lui-même : « Nombre de jurés se font récuser ; aussi mon nom sort-il souvent de l’urne » (2001, p. 35). De plus, ce tableau de répartition des jurés entièrement manuscrit permet de fixer concrètement pour quelles affaires Gide fut juré. De fait, ce document issu d’une archive judiciaire complète la structure et l’économie du récit gidien tout en inscrivant davantage l’écrivain dans la réalité du prétoire. Ainsi, la liste exhaustive des affaires pour lesquelles Gide fut juré a pu être établie et il a été possible de constater que certaines ont fait l’objet d’une narration et d’autres non20. En revanche, nous pouvons remarquer que Gide est simplement spectateur et observateur pour certaines des affaires qu’il relate avec implication dans Souvenirs de la cour d’assises. Ce tableau de répartition des jurés a ainsi permis de comprendre quel était le point de vue de Gide et la place qu’il occupait pour chaque affaire relatée, c’est-à-dire tantôt en tant que juré d’assises tantôt en tant qu’observateur. Alors que la lecture de Souvenirs de la cour d’assises peut parfois laisser croire que Gide a été juré à chacune des affaires qu’il relate.

Archive 1. Tableau de répartition des jurés, sans-titre

Source : Archives départementales de Seine-Maritime (Rouen), archives judiciaires série U, sous-série 2U : juridictions d’appel et criminelles, cote : 2U/1297, 1 feuille grand format manuscrite, 1912.

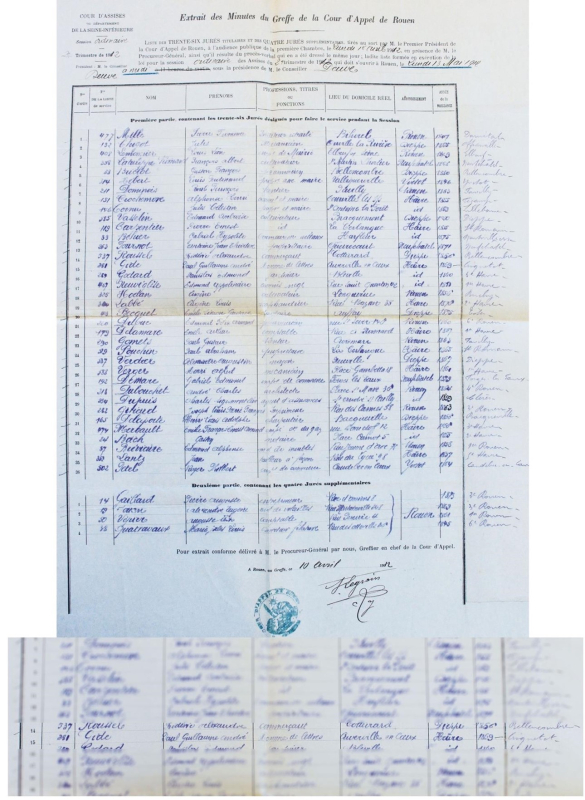

En outre, un autre tableau produit par le greffe de la cour d’appel de Rouen offre la possibilité d’ancrer le récit gidien dans une réalité sociologique en appuyant les profils des jurés décrits par l’écrivain (voir Archive 2).

Il s’agit d’une feuille A3 avec une feuille rajoutée et collée à droite comprenant la liste nominative des jurés ainsi que leur profession, leur lieu de domicile et leur année de naissance. Nous lisons sur la ligne 15 : « Gide ; Paul, Guillaume, André ; Homme de lettres. » Nous constatons également qu’il y avait six commerçants ou assimilés (quatre employés de commerce, un négociant, un vendeur), quatre cultivateurs, quatre propriétaires ou rentiers, trois maires ou anciens maires, deux pharmaciens, deux mécaniciens, deux comptables, un instituteur retraité, un employé de mairie, un tourneur de métaux, un jardinier, un scaphandrier, un maçon, un architecte, un agent d’assurances, un notaire, un tailleur, un imprimeur, un charpentier, un entrepreneur, un directeur de filature et, parmi eux, un homme de lettres (voir Archive 2). Dans Souvenirs de la cour d’assises, Gide ouvre son récit par la description sociologique de la composition du jury d’assises : « Un notaire, un architecte, un instituteur retraité ; tous les autres sont recrutés parmi les commerçants, les boutiquiers, les ouvriers, les cultivateurs, et les petits propriétaires ; l’un d’eux sait à peine écrire et sur ses bulletins de vote il sera malaisé de distinguer le oui du non » (2001, p. 10). Ainsi, à la lecture de l’archive judiciaire, nous constatons que, dès les premières lignes du récit, Gide relate une réalité sociologique et historique : les professions énumérées par Gide correspondent à celles de la liste nominative des jurés ainsi exhumée. Plus largement, Souvenirs de la cour d’assises donne à voir l’un des aspects de la sélection des jurés aux premiers temps de la IIIe République ; un jury alors dominé par des grands et petits propriétaires, des notables de la région, des « chefs de famille » ayant un certain degré d’éducation et de moralité, qui doit composer avec d’autres hommes moins instruits et issus de classes sociales leur étant inférieures21.

En outre, les minutes des arrêts nous renseignent sur les véritables identités des accusés mais aussi des magistrats et des avocats. C’est ainsi que certaines informations contenues dans ces archives judiciaires ont démontré la véracité historique de certains détails avancés par Gide (comme certains recours en grâce). C’est ainsi également que nous avons pu identifier le président, le juge Deuve, et ainsi retracer sa carrière au sein de la magistrature à partir de l’Annuaire rétrospectif de la magistrature xixe-xx e siècles, qui est consultable en ligne22.

Aussi les minutes ont-elles confirmé que l’ordre des affaires dans le récit de Gide n’est pas celui de la réalité de cette session d’assises. Selon Pierre Masson, l’écrivain a conféré « l’apparence d’un document brut à un texte en réalité assez soigneusement composé : sélectionnant les cas, modifiant la chronologie de certaines audiences, anticipant sur certaines informations, il a réalisé un texte orienté » (2001, p. 1083) et l’archive judiciaire l’atteste. Cependant, nous nuancerons quelque peu cette affirmation d’un texte orienté par Gide à la lumière de l’étude des archives judiciaires. Le développement de certains cas par Gide relève davantage de son degré d’implication, de sa position (acteur ou spectateur) et de son intérêt pour certaines affaires que d’une volonté d’orienter son propos. Et l’anachronisme des affaires tient également au souci de discrétion de l’écrivain : comme il a modifié le nom des accusés, il altère la chronologie des affaires pour préserver leur anonymat.

Archive 2. Extrait des minutes du greffe de la cour d’appel de Rouen

Sources : Archives départementales de Seine-Maritime (Rouen), archives judiciaires série U, sous-série 1U, cote : 1U/7, 1 feuille grand format imprimée et manuscrite, 1912.

Il reste que ce dépouillement des archives judiciaires a permis non seulement de contextualiser et d’historiciser ce texte littéraire, mais aussi d’en comprendre la structure et de soutenir son caractère historique, à savoir : le récit d’une expérience de la justice de province en 1912. C’est ainsi que nous avons pu trier le bon grain de l’ivraie : c’est-à-dire que nous avons pu extraire ce qui s’apparente à une preuve testimoniale de la justice et ce qui relève du romanesque (et il y en a peu). En effet, certains faits relatés par Gide ont ainsi été vérifiés et authentifiés, ce qui a contribué à considérer sa littérature comme une source sérieuse et légitime quant à la connaissance de la pratique de la justice au début du xxe siècle. L’étude du manuscrit préparatoire de Souvenirs de la cour d’assises est venue appuyer cette thèse en proposant une première réception historico-juridique de cet inédit.

1.3. Le manuscrit préparatoire de Souvenirs de la cour d’assises : raconter la justice en train de se faire

Afin de parfaire notre lecture historico-juridique de Souvenirs de la cour d’assises, une méthode d’analyse a été privilégiée : celle de la critique génétique ou génétique textuelle, c’est-à-dire une démarche scientifique visant à reconstruire l’histoire de l’élaboration d’une œuvre notamment à partir de l’interprétation des avant-textes (c’est-à-dire l’ensemble des notes, brouillons, manuscrits, etc., rédigés par un écrivain au cours des phases de préparation et de rédaction d’une œuvre). Cette méthode n’est pas le propre de la discipline littéraire, elle est aussi adoptée en histoire du droit, notamment dans l’étude des travaux préparatoires des textes de loi. Il semblait tout à fait pertinent d’user de la critique génétique non seulement pour renouveler les analyses et la réception de ce texte, mais parce qu’une intuition nous guidait : les notes que Gide retravaille en 1913 ne constituent-elles pas le récit, le témoignage immédiat de la pratique judiciaire d’alors ? N’y a-t-il pas dans ces notes des traces de la justice en train de se faire ? Nous avions ainsi une hypothèse à vérifier : les avant-textes de Souvenirs de la cour assises sont des sources, certes littéraires, mais intéressant également l’élaboration d’un récit historico-juridique portant sur la justice institutionnalisée. C’est pourquoi nous avons exhumé des Archives de la Fondation Catherine Gide le manuscrit préparatoire de Souvenirs de la cour d’assises.

Ce faisant, ce manuscrit préparatoire est donc une source au carrefour de la littérature et de l’histoire du droit : les notes qui le constituent ont été prises – pour la plupart – par Gide dans le prétoire et nous renseignent à la fois sur le travail de maturation de l’œuvre mais également sur la pratique de la justice à laquelle l’écrivain assiste en 1912 à Rouen23. À cet égard, le manuscrit préparatoire de Souvenirs est non seulement essentiel pour comprendre le processus d’écriture de l’œuvre, mais il est également riche d’éléments permettant de soutenir la thèse que Gide témoigne de la justice en train de se faire et de se rendre et que ses critiques de la justice institutionnalisée sont issues directement de son expérience et qu’elles n’ont pas été formulées a posteriori lors du travail de reprise des notes en vue de la version imprimée.

L’étude des brouillons de ce récit gidien n’avait donc jusqu’alors jamais été entreprise. Dans le champ littéraire, le manuscrit préparatoire de Souvenirs est resté inexploré et inexploité. L’édition patrimoniale du texte dans Souvenirs et voyages dans la collection « Bibliothèque de la Pléiade » ne fait pas référence au texte manuscrit mais seulement aux différents états du texte publié et réédité à partir de 1913. De même, les articles ou recherches menées sur ce texte par des juristes font référence seulement à la version imprimée. Nous proposons à nos lecteurs et à nos lectrices des exemples choisis de ce manuscrit.

Ainsi, l’étude du manuscrit de Souvenirs de la cour d’assises a révélé quelles furent les impressions de Gide sur la justice en train de se rendre. Dans des fragments de notes prises sur le vif, l’écrivain juré d’assises note au crayon : « Difficulté de changer d’opinion. Puissance des préventions » ou encore « La mauvaise impression sur les jurés, qui s’accentue »24. Dans le texte final de Souvenirs, cette puissance des préjugés se manifeste lorsque Gide explique de quelle manière l’apparence de l’accusé induit sa culpabilité.

En effet, Gide commence la narration de chaque affaire par une description physique de l’accusé. Au regard du manuscrit, les notes prises par Gide en 1912 semblent surtout révéler que ces portraits ont d’abord pour origine la présentation que le président Deuve donne des accusés. Par exemple, à la lecture de certaines notes prises au crayon par Gide, nous retrouvons à la fois une description physique de l’accusé et des informations concernant son milieu d’origine et son parcours judiciaire, accompagnées parfois de commentaires de la part de l’écrivain.

En outre, aux yeux de Gide, dans le prétoire, la victoire de la simplification et la consécration de l’inexactitude réduisent les possibilités qu’éclate la vérité ou la véracité des faits. Une note prise sur le vif en est l’illustration ; Gide écrit ou plutôt griffonne au crayon : « Triomphe fatal de la version la plus simple – et par conséquent la plus distante de la réalité25. » Cette réflexion est retranscrite, suivant quelques modifications, dans la version imprimée de Souvenirs, où l’écrivain argue que : « La version la plus simple est celle qui toujours a le plus de chance de prévaloir ; c’est aussi celle qui a le moins de chance d’être exacte » (2001, p. 34).

À travers ces différents fragments de notes prises sur le vif, le manuscrit regorgeant d’autres exemples, nous avons pu constater que ce sont les impressions premières de Gide qui sont retranscrites dans le texte final. Ainsi, certains passages de Souvenirs de la cour d’assises peuvent être considérés comme une « imitation parfaite » de la réalité car ils sont la restitution et la relation sans filtres de l’expérience directe de la justice. En cela, ce sont des « preuves littérales » de la justice en action dans la première moitié du xxe siècle. Comme l’expose Gérard Genette dans son article « Frontières du récit », « l’imitation parfaite n’est plus une imitation, c’est la chose même » (1966, p. 156). Par conséquent, ce que Gide raconte, cette « chose même », est la justice institutionnalisée dans sa réalité historique, celle perçue et vécue par l’écrivain. Il n’en demeure pas moins que Gide nous raconte et fixe une réalité historique du prétoire, de ses acteurs, de ses hommes, de ses femmes, de son dernier acte : le jugement.

Au fur et à mesure de notre exploration de ces sources archivistiques de nature différente, des apports sont apparus pour à la fois comprendre l’architecture du récit gidien, historiciser son contenu et isoler la voie générique de l’autobiographie, du témoignage historique. En conjuguant ainsi l’archive judiciaire et l’archive littéraire, la démonstration est apportée que la littérature – ayant pour objet principal ou secondaire la justice – peut être un document à valeur historique et contribuer – par exemple – à la compréhension des pratiques judiciaires du début du xxe siècle. En effet, le recours à des archives judiciaires ou spécifiques ciblées permet de situer davantage les discours littéraires dans l’histoire en général et, concernant Gide et Souvenirs de la cour d’assises, dans l’histoire de la justice dans la première moitié du xxe siècle. À ce titre, nous avons dépassé la simple mise en évidence du droit et de la justice dans ce texte pour mieux rendre efficiente sa valeur historique. Autrement dit, une lecture (en) historienne du droit propose de voir dans la littérature une documentation légitime pour retracer une histoire de la justice par le truchement de ses représentations, de sa langue particulière, de sa spécificité, etc. C’est ainsi que l’histoire du droit peut apprendre beaucoup de la littérature, à condition de se prémunir contre une distorsion du point de vue de l’auteur. La prise en compte des sources littéraires dans leur dimension manuscrite offre également la possibilité de s’attarder sur les hésitations de l’écriture confrontée au droit, donnant à voir toutes les potentialités de la littérature pour enrichir les savoirs juridiques. L’approche historico-juridique permet, en miroir, de dégager une nouvelle réception et compréhension du texte littéraire. Par conséquent, de nouvelles perspectives méthodologiques sont offertes afin de dépasser la simple juxtaposition de la littérature et de l’histoire de la justice, et ainsi construire un récit sui generis de l’histoire des pratiques judiciaires et de l’œuvre.

2. Perspectives méthodologiques : pour une transtextualité visant l’écriture de l’histoire du droit

Notre exploration ainsi décrite a cherché à dépasser l’apparente autonomie de ces archives judiciaires et littéraires pour au contraire démontrer l’existence d’un dialogue les unissant. D’une certaine manière, nous sommes passés d’une situation pluritextuelle26 à une relation discursive aux dimensions intertextuelles, si ce n’est transtextuelles27 : c’est-à-dire que nous avons mis en rapport deux séries de sources textuelles de nature différente – qui en apparence n’entretenaient pas de lien équivoque – pour au contraire mettre en évidence une relation dynamique et féconde. Ainsi, à travers l’étude de Souvenirs de la cour d’assises éclairée par la conjugaison d’archives littéraires et judiciaires, nous avons démontré que ces archives sont liées entre elles, que dans l’une s’écrit l’autre, qu’à travers l’une se comprend l’autre, qu’avec l’une se complète l’autre ; et que de cette relation surgissent une histoire singulière de la justice mais également une nouvelle réception de l’œuvre – ainsi qu’une première réception de son manuscrit – à travers un horizon d’attente (Jauss, 2015) qui est celui de l’historienne du droit. Mais comment nommer, théoriser ou encore généraliser cette relation singulière ? À cet égard, le concept de « transtextualité » développé par Gérard Genette nous paraît tout à fait intéressant. Cependant, celui-ci peut être renouvelé afin de décrire davantage les perspectives méthodologiques d’une recherche transdisciplinaire mêlant histoire du droit et littérature.

2.1. Du concept genettien de transtextualité à la transdisciplinarité

Dans son ouvrage Palimpsestes. La littérature au second degré (1982), Gérard Genette introduit et discute le concept de « transtextualité ». Par « palimpsestes » ou par hypertexte, Genette entend toutes les œuvres dérivées (le second degré) d’une œuvre antérieure (le premier degré) par transformation ou par imitation. Cette hypertextualité fait partie d’une taxinomie, d’un classement de la transtextualité ou transcendance textuelle détaillée par Genette ; transtextualité qu’il définit comme « tout ce qui met un texte en relation, manifeste ou secrète, avec d’autres textes » (Genette, 1982, p. 7).

Ce qui est finalement le cas de ces archives littéraires et judiciaires que nous avons dépouillées : celles-ci entretenaient une relation secrète jusqu’à ce que leur exhumation et leur interprétation l’aient rendue manifeste. Et si nous passons de l’archive à l’imprimé, cela est également le cas plus largement des textes littéraires et de la littérature juridique (lois, débats parlementaires, etc.) publiés et imprimés qui sont mis en rapport dans le cadre des études « droit et littérature », et ce particulièrement dans la branche « law in literature ». Ces textes, ces documents catégorisés dans deux sphères différentes – pris ou non dans leur dimension archivistique – sont en relation ; relation à partir de laquelle une analyse de la littérarisation d’une juridicité imaginée ou historique est possible. De cet examen peut découler, si notre horizon d’attente est l’histoire du droit, un récit historico-juridique innovant ainsi qu’une réception originale, et donc renouvelée, de l’œuvre littéraire.

En effet, cette relation transtextuelle singulière – une fois rendue manifeste – va au-delà des limites de ces deux sphères – juridique et littéraire – puisque ces sources et ces textes de nature différente font émerger une interprétation, une compréhension de l’histoire du droit et de l’œuvre en elle-même que l’on peut qualifier de sui generis. Cette transtextualité est ainsi pourvoyeuse d’un savoir singulier défiant les frontières des catégories et des disciplines constituées. Finalité qui n’est autre que celle de la transdisciplinarité qui est, selon Frédéric Darbellay, un mouvement de traversée des disciplines conduisant à une « co-construction des savoirs qui traversent littéralement les disciplines constituées » (2005, p. 51). Par conséquent, « il s’agit d’une intégration des savoirs de diverses disciplines de telle sorte qu’émerge un discours sui generis construisant son propre lieu de pensée » (Charaudeau, 2010). Ainsi, la transtextualité n’est autre qu’une méthode, qu’un outil au service d’une démarche transdisciplinaire (Darbellay, 2005, p. 32-37). La mise en évidence d’une relation transtextuelle entre des textes, des archives de nature différente sert ainsi à mettre en œuvre l’objectif d’une démarche transdisciplinaire : faire émerger un discours, un savoir sui generis que des disciplines prises séparément ne peuvent faire advenir.

Ainsi, comment qualifier cette transtextualité bien spécifique que nous avons précédemment décrite à partir de Souvenirs de la cour d’assises ? Est-ce que l’une des catégories définies par Genette pourrait correspondre à ce croisement bien singulier que nous venons de démontrer ? Nous avons exhumé des documents et des textes conservés jusqu’alors dans des archives. Or, les théories de l’intertextualité sont pensées essentiellement à partir de relation entre des textes imprimés et publics ou au regard de l’analyse de discours (entendu largement et qui n’est donc pas forcément et spécifiquement juridique). Se pose alors la question de l’application, de la transposition de ces théories à une recherche aux visées historique et juridique. En d’autres termes, comment qualifier et définir cette relation transtextuelle servant le récit historico-juridique ? Mais pas seulement. Puisqu’en miroir, cette « transcendance textuelle » participe du renouvellement de la réception de l’œuvre littéraire.

Revenons pour cela à la taxinomie de Genette. Celui-ci perçoit cinq types de relations transtextuelles. Le premier type est l’intertextualité qui est « la relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, c’est-à-dire, eidétiquement et le plus souvent par la présence effective d’un texte dans l’autre » (1982, p. 8). Cette intertextualité est plus ou moins littérale, pouvant aller de la citation à l’allusion. Le deuxième type est le paratexte qui est la « relation que le texte entretient dans l’ensemble formé par l’œuvre » (ibid., p. 10). Cela peut être les titres, les sous-titres, les notes marginales, les épigraphes, etc. Genette y inclut aussi les avant-textes, les brouillons et les esquisses. Le troisième type est la métatextualité qui est la « relation, on dit plus couramment de commentaire, qui unit un texte à un autre texte dont il parle, sans nécessairement le citer » (ibid., p. 11). C’est la relation critique qui relie un texte à un autre par le commentaire. Le quatrième type – qui fait l’objet de l’ouvrage de Genette – est l’hypertextualité (dont l’image est le palimpseste) qui est une « relation unissant un texte B (hypertexte) à un texte antérieur A (hypotexte) sur lequel il se greffe d’une manière qui n’est pas celle du commentaire » (ibid., p. 13). Contrairement à la métatextualité, il y a une dimension transformative entre les deux textes mis en relation, c’est-à-dire que le texte B modifie, transforme ou imite le texte A. Le cinquième type est l’architextualité qui est « une relation tout à fait muette, que n’articule, au plus, qu’une mention paratextuelle (indication Roman, Poésie, etc.) de pure appartenance taxinomique » (ibid., p. 12). Autrement dit, il s’agit de la relation d’appartenance du texte à une catégorie générique.

Une fois cette typologie présentée, il nous semble qu’aucune forme de transtextualité ne corresponde formellement à ce que nous avons étudié ; plus précisément, il nous semble qu’aucune définition genettienne ne corresponde à la situation transtextuelle particulière mise en exergue précédemment (voir point 1). En amont de sa taxinomie, Genette prévient que celle-ci n’est ni exhaustive ni définitive. Il invite donc à rechercher des compléments, des ajustements.

2.2. Vers une définition singulière d’une relation transtextuelle entre histoire du droit et histoire de l’œuvre littéraire

Nous pouvons à cet égard chercher d’autres éléments de définition ; notamment chez Frédéric Darbellay, pour qui la transtextualité est la situation selon laquelle « un texte singulier interagit non seulement avec ses voisins les plus proches, mais est également susceptible d’entrer en relation(s) dialogique(s) avec des textes spatio-temporellement plus éloignés et appartenant à d’autres genres et à d’autres formations socio-discursives » (2005, p. 324). Ce qui retient notre attention dans cette définition est la multiplicité des genres et des formes discursives envisagée ; multiplicité qui nous semble étrangère aux définitions de Genette. Par ailleurs, Frédéric Darbellay met en exergue et questionne la dimension temporelle de la relation transtextuelle ; là encore se lit un enrichissement des définitions genettiennes.

Grâce à ces apports et précisions de sens, notre perception de la transtextualité dégagée et dépliée autour de Souvenirs de la cour d’assises s’affine davantage. En effet, notre étude exploratoire a mis en présence et en lien des sources littéraires et juridiques entendues dans une dimension archivistique, un support qui n’est pas le terrain privilégié des études de discours, mais davantage celui d’une démarche historique. Aussi ne faudrait-il pas définir notre relation transtextuelle comme étant « celle unissant plusieurs textes archivistiques ou non de nature différente – c’est-à-dire de genres et de formations socio-discursives hétérogènes – appartenant à un espace-temps contemporain à partir desquels un savoir historique juridique et littéraire sui generis s’écrit et se fait » ?

À partir de cette définition, la relation entre les archives judiciaires et littéraires exhumées et dépouillées ainsi que sa visée d’une narration historico-juridique singulière se dégagent. Seulement, il apparaît qu’un texte demeure en marge de cette définition : celui de Souvenirs de la cour d’assises tel qu’il nous est parvenu aujourd’hui ; c’est-à-dire dans sa version imprimée (et concernant nos propos, celle trouvant sa place dans Souvenirs et voyages). En effet, la relation transtextuelle qui se noue à travers ces archives – en sus de participer d’une histoire singulière de la justice – renouvelle la réception de l’œuvre littéraire que nous percevons aujourd’hui, et ce, à travers l’horizon d’attente qui est celui de l’histoire du droit.

Ainsi, la relation transtextuelle dégagée lors de notre lecture (en) historienne du droit de Souvenirs de la cour d’assises pourrait être définie comme suit : « la relation unissant un texte singulier à d’autres textes archivistiques ou non de nature différente – c’est-à-dire de genres et de formations socio-discursives hétérogènes – appartenant à un espace-temps contemporain ou non à partir desquels un savoir historique juridique et littéraire sui generis s’écrit et se fait ». Cela nous paraît ainsi embrasser tous les contours de notre étude exploratoire ainsi que sa visée, à savoir : un récit singulier de l’histoire du droit et de l’œuvre littéraire, un récit d’un genre que l’on ne peut comparer à d’autres.

Conclusion

À plusieurs reprises, il a été question dans nos développements « d’exhumation ». En effet, nous avons « exhumé » des archives, des notes, des lettres ou encore un manuscrit. Cela a été entrepris à dessein, puisqu’il s’est agi littéralement de « tirer de l’oubli » ces documents afin d’écrire un récit historique inédit à partir de sources classiques, originales, in fine plurielles. Ces sources de nature différente ainsi mises en lumière ont également rendu manifeste leur relation restée jusqu’alors secrète. Le concept de transtextualité nous a permis de donner à voir les potentialités heuristiques et épistémologiques d’une démarche au croisement de l’histoire du droit et de la littérature. Un des renouveaux du mouvement « droit et littérature » pourrait ainsi se situer dans l’appropriation, si ce n’est l’acculturation, du concept de transtextualité à partir duquel les textes littéraires et les textes juridiques (lois, débats parlementaires, rapports) considérés dans leur dimension archivistique seraient liés par une relation « manifeste ou secrète ». Cette herméneutique semble en effet offrir des perspectives méthodologiques et théoriques plus solides au mouvement « droit et littérature » ; particulièrement en ce qui concerne les relations qu’entretiennent certaines archives juridiques, judiciaires et littéraires. En ce sens, elle invite les chercheurs et chercheuses à « tirer de l’oubli » les archives tant littéraires que judiciaires entourant une œuvre dans laquelle se lit une juridicité imaginée ou historique afin de ne plus seulement considérer l’œuvre imprimée telle qu’elle nous est parvenue aujourd’hui. Cette transtextualité entre les textes littéraires et les textes judiciaires visant à l’écriture de l’histoire du droit pourrait ainsi être appliquée à n’importe quel écrivain ou écrivaine frayant avec le droit. Mais pas seulement. La transtextualité n’est-elle pas le passé, le présent et le futur des « histoires contemporaines du droit » ?