Introduction

Les pratiques doctrinales, malgré l’abondante littérature juridique qui les concernent, restent peu documentées empiriquement. Dans une première partie, je reviendrai brièvement sur la littérature juridique qui prend la doctrine comme objet d’étude en soulignant la diversité des impératifs épistémologiques, théories ou méthodologiques qui la caractérise. Traversée par ces tensions, elle est pourtant produite naturellement et sans difficulté majeure par ses auteurs. C’est la raison pour laquelle la démarche praxéologique semble apporter des pistes intéressantes pour comprendre les ressorts de cette activité savante peu documentée. Dans une deuxième partie, je poserai les jalons théoriques du programme de respécification de l’épistémologie du droit. Enfin, dans une troisième et dernière partie, je propose quelques analyses exploratoires afin d’étudier les pratiques de production d’écrits doctrinaux. Le processus rédactionnel apparaît comme un phénomène matériellement ancré et socialement situé. Une série d’opérations épistémiques jalonnent ce processus tels que le choix du sujet, la problématisation, la constitution du corpus à analyser et du corpus de références, l’argumentation juridique et le référencement.

1. Bref autoportrait de la doctrine

« Droit savant », « source de droit » et « collectivité d’auteurs » sont les trois prises qu’offre cet étrange objet d’étude juridique qu’ont étudié Christophe Jamin et Philippe Jestaz sous un angle historique il y a une vingtaine d’années.

« Discours savant produit par les juristes sur le droit » (Ringelheim, 2013, p. 46), la doctrine n’est pas considérée comme une source formelle du droit1. Source heuristique, informelle, supplétive, sorte d’appoint interprétatif, l’écrit doctrinal éclaire de ses lumières l’interprète autorisé. Certains vont même jusqu’à affirmer que la doctrine « enveloppe toutes les autres sources2 » (Jestaz, Jamin, 2004, p. 6). Droit savant, la doctrine est chargée de rendre le droit intelligible (Forray, 2020, p. 59). Elle procède en décrivant l’état du droit et tente d’« assembler le droit positif dans des propositions synthétiques, souvent qualifiées de théories générales » (ibid., p. 60). Elle contribue « au bon fonctionnement de l’ordre juridique, par un travail de mise en cohérence, d’élimination des dissonances, de résorption des contradictions » (Chevallier, 2002, p. 105). « La doctrine propose un exposé sur le droit et permet aussi la formulation d’une opinion, dont il faut reconnaître que la portée est variable. Il reste que la doctrine est généralement perçue comme susceptible d’exercer une influence sur le droit, pour tout dire d’être vue comme une « autorité » (Normand, 2017, p. 429). Cette autorité est personnifiée par la communauté des juristes universitaires qui donnent au droit sa forme savante. La fonction d’autorité dévolue à la doctrine est largement reconnue par la littérature caractérisée par un « pouvoir d’influence persuasive qui lui est reconnu par la communauté juridique » (ibid., p. 431).

Les fonctions et caractéristiques attribuées à la doctrine s’inscrivent dans des registres a priori difficilement compatibles d’un point de vue épistémologique. La doctrine relève à la fois d’un art et d’un savoir (Devinat, 2011), elle est qualifiée de science et de technique (Amselek, 1997) ; elle est fondée en autorité3 et raison4 ; elle a des prétentions théoriques tout en restant ancrée dans la pratique5 (Ost, Van de Kerchove, 2013) ; elle est censée décrire l’état du droit mais exprime en même temps une opinion sur le droit, voire des recommandations de lege ferenda sur ce que devrait être le droit ; elle se présente comme une argumentation6, donc comme une opinion par définition située tout en soutenant avoir intégré les exigences de la neutralité axiologique qui rend son discours neutre et objectif7 (Troper, 1994) ; ce faisant elle décrit le droit tout en le constituant (Forray, 2020, p. 63).

Au contact d’autres sciences, la littérature juridique opère la partition de la production savante entre doctrine et science juridique8, voire plonge dans des questionnements existentiels. D’aucuns dressent un constat sans appel : « Le droit est une discipline qui s’ignore largement elle-même9 » (Noreau, 2011, p. 688). Van Hoecke souligne ce qui peut apparaître comme un paradoxe : les juristes s’intéressent peu à la théorie du droit, ce qui les amène à raisonner dans un cadre théorique tout à fait implicite mais très largement partagé. Celui-ci contient une « théorie commune de la validité juridique (légitimation du droit et validité des sources juridiques) » ainsi qu’une « théorie commune de la signification et de l’interprétation du droit » (Van Hoecke, 2006, p. 977). Selon lui, il ne pourrait y avoir de discussion ou de pratique juridique sans une communauté s’appuyant sur une conception commune du droit, des sources juridiques, de l’argumentation juridique ou sur le rôle que doit jouer le droit dans la société (ibid.). « Ces vues communes sur le droit et la société […] forment le cœur de la culture juridique, le cadre caché de la compréhension mutuelle implicite qui imprègne la formation, la doctrine et la pratique juridiques. Elles sont tellement évidentes pour chacun des membres de la communauté juridique qu’il n’est ressenti aucun besoin de les rendre explicites, biens qu’elles pourraient être sujettes à discussion » (ibid., p. 977).

Les pratiques doctrinales, malgré l’abondante littérature juridique qui les concernent, restent peu documentées empiriquement. Le droit savant ne décrit pas ou peu sa méthodologie de recherche (Champeil-Desplats, 2016 ; Kestemont, 2018) et ne théorise que peu ses propres pratiques de recherche10 (Forray, Pimont, 2017 ; Smits, 2012 ; Van Hoecke, 2013. Ce savoir pratique reste dès lors « implicite et tient probablement de l’habitus » nous dit Normand (2017, p. 450). Ce qui est gênant, c’est que la notion d’habitus enferme le travail doctrinal dans une boîte noire qui permet commodément de ne pas explorer les pratiques.

Dans une optique proche de celle prônée par Olivier Leclerc (2020) lorsqu’il encourage les chercheurs à provincialiser les savoirs juridiques11, cet article esquisse un programme de respécification de l’épistémologie du droit12 et propose quelques pistes programmatiques afin d’étudier les pratiques de production d’écrits doctrinaux. Il s’attachera moins à évaluer le pouvoir d’influence de la doctrine dans les pratiques des professionnels du droit (autorité doctrinale comme source de droit) qu’à comprendre les mécaniques opérant lors de la production d’écrits savants sur le droit. Pour ce faire, la praxéologie du droit est une démarche qui semble particulièrement féconde.

2. Respécification praxéologique de l’épistémologie juridique

La praxéologie du droit propose de saisir le droit à partir des pratiques des acteurs qui le mobilisent. Elle souhaite rendre compte de façon détaillée des procédures qui constituent l’action en train de se faire. L’attention se porte moins sur les états mentaux des acteurs rationnels que sur les activités pratiques, sur la matérialité13 du raisonnement qui s’inscrit dans des procédés, des pratiques, des routines ou des artefacts. L’accent n’est donc pas mis sur les seuls auteurs mais sur leurs pratiques en contexte. S’appuyant sur une méthode ethnographique, cette perspective entend décrire la grammaire pratique du droit, c’est-à-dire les « méthodes14 déployées contextuellement et en pratique pour « faire du droit » et « être juridique » par les gens engagés dans une action dont la dimension juridique ressort manifestement, bien que souvent implicitement, de leur façon d’identifier des règles, de s’y rapporter et de les mettre en œuvre » (Colemans, Dupret, 2018, p. 13).

La connaissance de sens commun des structures sociales constitue le « socle routinier des activités ordinaires15 ». En tant qu’elles sont « attendues, standardisées et standardisantes, “vues sans qu’on y prête attention” (seen but unnoticed) » (Garfinkel, 2007, p. 99), les attentes ou propriétés d’arrière-plan des scènes de la vie quotidienne servent de schème d’interprétation des scènes, des interactions et des activités ordinaires. Garfinkel se réfère à Schütz qui envisageait déjà la « connaissance courante du monde » (Schütz, 2010, p. 12) comme quelque chose de naturel et allant de soi, disponible sous des formes typifiées, sédimentation des expériences passées s’appuyant sur un horizon d’intersubjectivité (ibid., p. 15). Le membre de la société reconnaît que ce qu’il est en train de vivre est une scène quotidienne tout à fait familière et compréhensible mais demeure cependant incapable d’expliciter le contenu exact de ces attentes et de ces savoirs (Garfinkel, 2007, p. 99). Les savoirs de sens commun sont rarement explicités dans les discours qui rationalisent a posteriori les pratiques. Ils n’apparaissent jamais autant que lorsque l’action ne suit pas son cours ordinaire16. Pour saisir le raisonnement ordinaire, rien n’est plus éclairant que les cas qui sortent de l’ordinaire. En se penchant sur les écarts ou les ambiguïtés par rapport aux activités habituelles, il devient possible de reconstruire le savoir de sens commun mobilisé en situations non problématiques et, de cette manière, expliciter « l’expérience des inférences tacites de la vie quotidienne » (Widmer, 2001, p. 229).

Les pratiques scientifiques sont des pratiques situées. Leur caractère contingent renvoie aux cadres conceptuels, aux cultures professionnelles, aux techniques disponibles et aux réseaux sociaux dans lesquels elles s’insèrent. Il s’agit donc d’étudier la production du savoir juridique dans son épaisseur sociale et non comme une entité transcendant la contingence de son déploiement pratique. Afin de préserver cette épaisseur phénoménologique, j’ai diversifié mes données. Ainsi, j’ai procédé à 10 entretiens exploratoires dans une faculté de droit belge francophone. Les profils rencontrés étaient les suivants : 4 assistants (A1 à A4), 3 doctorants (D1 à D3) et 3 professeurs (P1 à P3). Ces entretiens ont été enrichis d’articles rédigés par ces chercheurs, articles dont ceux-ci me parlaient pour exemplifier leur démarche de recherche et d’écriture. J’ai lié ce matériau empirique à la littérature consacrée à la doctrine visant à caractériser et à théoriser la pratique doctrinale (épistémologie, méthodologie et théorie du droit). Enfin, j’ai également consulté 4 formulaires d’évaluation rédigés par des revues juridiques nationales et internationales (voir Illustration 1).

Illustration 1. Extraits de formulaires d’évaluation rédigés par des revues juridiques

|

Revue européenne |

- Is the submitted manuscript a new and original contribution (scientific originality)? - Does the title of the manuscript clearly and sufficiently reflect its contents and are the interpretations and conclusions sound and justified by the data and is the research methodology sound and appropriate (thoroughness)? - Are the presentation, organization and length of the piece satisfactory? - Is the quality of the English language satisfactory? - Are the references adequate and are they all necessary? - Does the piece not only deal with the human rights situation in the world and the promotion and protection of human rights, but are different legal systems and disciplines – if possible – also taken into account (transnational and interdisciplinary)? |

|

Revue de droit belge |

Contenu : - La contribution donne-t-elle une vision claire et correcte du droit positif dominant, sans lacune surprenante ? - L’argumentation et les méthodes d’examen sont-elles scientifiquement justifiées ? Sources : - Les sources utilisées sont-elles adéquates/actuelles et ne présentent pas de lacunes ? Structure : - La contribution est-elle structurée de manière adéquate et logique ? |

|

Revue québécoise |

- La structure argumentative du texte est construite logiquement. - Le texte reflète une recherche exhaustive et fait preuve d’une rigueur scientifique acceptable. - La langue, le style et la présentation du texte sont de la meilleure qualité. - L’auteur semble maîtriser les subtilités inhérentes à ce domaine du droit. - Le texte apporte une perspective différente ou une réflexion renouvelée sur le sujet traité. |

|

Revue internationale |

- Currency. - Significance of subject. - In line with mission statement: focus on interplay between human rights law and international law, scientific rigour. - Knowledge of topic, comprehensively addressed. - Adds to existing scholarship /original argument. - Development of argument. - Language, style, general presentation. |

3. Fabriquer le droit savant

Étudier les pratiques doctrinales implique de circonscrire le champ du droit savant à examiner. Plutôt qu’une définition a priori de la doctrine, je m’appuierai sur la définition pragmatique que Gutwirth en donne.

« Comment et à quoi reconnaître un texte de doctrine ? D’après moi, la réponse se trouve dans l’accueil que le texte en question trouvera ou pourrait trouver chez ceux et celles appelés à s’en saisir dans l’activité juridique, ou en d’autres mots, dans la pertinence et l’utilité qu’il peut avoir pour un juriste face à un problème. Si un texte de Hegel, Habermas ou Latour fait hausser les épaules aux juristes, c’est qu’il ne possède pas la pertinence juridique recherchée pour être “de doctrine”. Il n’aura donc pas de caractère juridique (et a fortiori, pas le caractère de la “science juridique”) sans que cela veuille dire qu’il n’est pas un bon texte de philosophie ou d’un autre genre, ni d’ailleurs qu’il ne peut devenir juridique s’il rencontre le juriste qui en trouve l’usage dans le droit. Bref, pour être “de doctrine”, et donc “source” du droit, le texte en question doit être mobilisable par les juristes. Pas de noir ou blanc, pas d’étiquetage a priori, tout dépend des conséquences qu’il a eues ou peut avoir dans la pratique juridique : s’il répond aux questions que se posent les juristes, le voilà “de doctrine” : il parle “devant” les juristes. » (Gutwirth, 2016, p. 31)

Les pratiques doctrinales des chercheurs rencontrés sont systématiquement et consubstantiellement liées à l’écriture d’ouvrages ou d’articles. J’aborderai dans les sections suivantes les activités pratiques qui jalonnent le processus rédactionnel en m’attardant plus particulièrement sur les pratiques référentielles.

3.1. Choisir un sujet

Lorsque les chercheurs investissent un nouveau sujet de recherche, ils veillent à ce qu’il soit original. La nouveauté peut d’une part concerner l’objet, qu’il s’agisse d’une modification ou innovation législative ou jurisprudentielle ; le droit formel s’est enrichi de nouveaux éléments que la doctrine va devoir digérer et intégrer au droit existant. La nouveauté peut également s’incarner dans le regard que l’on porte sur l’objet juridique, eut-il été largement balisé : « L’objet de la thèse est de faire découvrir des problèmes, des principes, des lois issus d’un sujet que l’on n’avait pas vu » (Mouton, 2016, p. 152).

En dehors des recherches doctorales, les sujets sont le plus souvent suggérés aux auteurs par les revues. Les auteurs, s’ils acceptent cette demande, écrivent dans un périmètre qui leur sera imposé par les revues. Il est relativement fréquent qu’elles leur fournissent les sources à commenter, généralement un arrêt avec ou sans les conclusions de l’avocat général. La liberté du chercheur réside alors moins dans le choix du sujet proprement dit qu’en la manière de le traiter. Les chercheurs peuvent également compter sur leur réseau pour constituer leur corpus (voir infra).

3.2. Problématiser : trouver l’angle mort

« En matière de recherche, la première règle de méthode commande de distinguer deux étapes : il faut voir et poser les problèmes avant de chercher à les résoudre. Les étudiants sautent volontiers la première étape, car ils sont toujours trop pressés d’aller aux solutions. Pourtant un problème bien posé en droit est un problème à moitié résolu, alors qu’à l’inverse des développements qui ne sont pas la réponse à une question préalablement précisée sont bavardage et temps perdu. De plus, on pardonne aisément à un étudiant de ne pas avoir apporté une solution certaine à un problème, car en vérité le droit ne permet pas de résoudre grand-chose. En revanche, on lui pardonne plus difficilement de ne pas avoir vu et posé un problème. » (Grua, Cayrol, 2020, p. 33)

Identifier un problème juridique et l’ériger en problématique, c’est-à-dire faire basculer le problème de droit pratique vers un problème de droit savant, peut prendre plusieurs formes selon les objectifs du chercheur. Si le chercheur s’adresse au praticien, il investiguera une problématisation pragmatique en se projetant dans les éventuels problèmes d’application du droit. C’est généralement ce que font les auteurs praticiens lorsqu’une nouvelle législation ou jurisprudence apparaît.

« On recherche les angles morts : où ça va poser problème en pratique. Comment ça va être appliqué. » (A1)

Le doctorant a une approche plus théorique et systématique de son sujet.

« Au départ, j’étudie la perte de chance par domaine. À la suite d’une discussion avec D. et avec J., j’ai élargi ma question de recherche. Ils m’ont proposé d’élargir à l’incertitude causale. J’ai basculé ma perspective : la perte de chance devenait un mécanisme parmi d’autres lorsqu’on est confronté à une situation d’incertitude causale. Lors de ma discussion avec J., je me suis aperçue que lorsque je parlais de la perte de chance, on n’avait pas la même définition du concept de dommage et de causalité. Il y avait un souci dans les conditions de la responsabilité civile. Le basculement que j’ai fait était le suivant : je pars du problème de l’incertitude causale pour voir les mécanismes qui la pallient. Mais avant, il faut comprendre ce qu’est l’incertitude causale et pourquoi on la confond avec le dommage. J’ai d’abord défini la certitude causale et la certitude du dommage. Ensuite, j’ai pu m’aventurer dans l’incertitude causale. C’est la reformulation de la question de recherche qui m’a permis d’avoir un angle d’analyse intéressant. » (D3)

Lorsque le sujet a déjà été balisé, les auteurs se nourrissent des débats et controverses qui émaillent la littérature existante.

« Comment on pose une bonne question de recherche ? Il faut regarder dans la doctrine ce qui fait débat, ce que les gens ne comprennent pas bien. » (A2)

« La problématique, ça renvoie aux flottements juridiques qui concernent un article de la loi ou une carence législative. » (P3)

En filigrane, on retrouve cette idée fondatrice que le droit est un corps de règles univoques érigées en système cohérent, dont la doctrine est la garante.

« On a voulu travailler sur l’écocide, mais avec un angle différent de ce qui avait déjà été fait. Du coup, on a lu pas mal sur l’écocide, à quoi il faut faire attention, la question du champ d’application de la CPI [Cour pénale internationale]. La question qu’on se posait c’était : l’écocide peut-il être un crime international ? La problématique qu’on a choisi d’approfondir est de savoir comment les crimes internationaux sont construits pour voir si l’écocide rentre dans la mécanique des crimes internationaux. On a fait l’hypothèse que l’interdiction de l’écocide découlait des autres règles de droit international et on a voulu vérifier si dans le droit international de l’environnement, il y avait des prémisses de l’écocide. Dans la doctrine, il y avait déjà des travaux qui définissaient l’écocide, donc ce n’était pas le plus intéressant. » (A4)

« La difficulté, c’est de trouver une thématique intéressante, trouver un fil rouge et un plan. C’est la plus-value. L’analyse ne crée rien. Quand on analyse, on lit, on décortique, on essaie de bien comprendre. C’est la partie facile. Ce qui est plus dur, c’est de trouver un thème intéressant. Plus tu connais ta matière et les éléments où il y a des débats et des controverses et plus ta manière d’observer le réel est approfondie, plus tu vas trouver facilement un sujet. Les ouvrages généraux disent quels sont les points de controverse. [Le Professeur L.] est capable de dire si c’est utile ou pas utile et si c’est pertinent ou non pertinent parce qu’on a déjà trop écrit par exemple. La collecte et la gestion des sources vient après, lorsqu’on a déjà lu un ouvrage général. » (A2)

Une fois la question de recherche identifiée, l’auteur constitue son corpus. La collecte et la gestion des sources permettent de constituer un corpus de textes, à la fois matière première du droit et référentiel du travail doctrinal.

3.3. Constituer son corpus

Entouré de codes, de classeurs, de livres et de feuillets, le juriste savant travaille sur et avec des textes juridiques. Ceux-ci matérialisent à la fois la partie du droit qui fera l’objet d’une interprétation, d’une mise en ordre ou d’une analyse et le droit qui servira de cadre interprétatif ou évaluatif. On peut dès lors distinguer17 deux corpus de textes selon leur fonction dans le processus rédactionnel : le corpus de textes juridiques qui fera l’objet d’une analyse – le « discours objet » (Champeil-Desplats, 2016, p. 26) – et le corpus des textes qui fonderont le positionnement de l’auteur - le corpus de référence18. Ce dernier est généralement constitué de textes, principes et concepts juridiques mais peut également emprunter à l’histoire, à la philosophie, à la science politique, à la sociologie, à l’économie ou à l’anthropologie, en proportion variable selon les domaines juridiques quoique de manière marginale comme l’a quantitativement montré Albane Geslin19. Collecter, ordonner, classer, interpréter et commenter les textes juridiques constitue une part substantielle du travail doctrinal.

3.3.1. Discours objet

Le corpus à analyser rassemble des sources de nature législative, jurisprudentielle et doctrinale. Si les sources législatives en vigueur et doctrinales sont relativement faciles à trouver grâce à l’informatisation des bases de données, l’accès aux sources jurisprudentielles belges est, quant à lui, bien plus aléatoire. Alors que les arrêts des juridictions supérieures (Cour de cassation, Conseil d’État et Cour constitutionnelle) sont publiés, les arrêts et jugements des cours et tribunaux ne font pas l’objet d’une publication systématique, tant s’en faut. Seule une infime partie des décisions sont publiées sur le site officiel belge20. La logique qui préside à l’analyse et à la publication d’une décision de jurisprudence reste obscure et appelle une recherche empiriquement fondée. Les décisions circulent pour des motifs divers. Il n’est pas rare que des éditeurs contactent les chercheurs afin qu’ils rédigent une note ou un article à propos de la décision. Celle-ci leur sera transmise, éventuellement accompagnée des conclusions générales de l’avocat général ou des conclusions d’une ou plusieurs parties. En outre, les auteurs cumulant une activité savante et une activité professionnelle extra-académique – barreau, notariat et magistrature essentiellement – sont insérés dans des réseaux professionnels pourvoyeurs de décisions de jurisprudence.

« Dans notre secteur, on est très peu nombreux. Il y a des avocats et des juges sur qui on peut compter qui nous envoient des décisions. » (A1)

3.3.1.1. Sources actualisées et vérifiées

Les chercheurs consacrent une partie – de quelques heures à un jour par semaine – de leur temps de travail à mettre à jour leurs sources ainsi qu’à organiser une veille21. Les auteurs sont très attentifs à exposer et à commenter le dernier état du droit. Les sources législatives ne doivent pas avoir été modifiées par le législateur et les dernières décisions de jurisprudence doivent avoir été intégrées au corpus analysé. Certains chercheurs ont d’ailleurs mis en place des stratégies de veille collectives et individuelles.

« C’est très important d’être à jour. Je suis abonné à 5, 6 blogs qui sont bien mis à jour. Cela me permet d’être à jour. En plus, on a instauré les petits déj’ du droit international. Une fois par mois, un des chercheurs présente les décisions essentielles des quinze derniers jours et les actualités. » (P1)

Les chercheurs fondent la validité de leurs écrits sur l’actualité des sources qu’ils utilisent. « Quand tes sources ne sont pas à jour, c’est faux ! », confie un assistant (A2).

Les chercheurs se distinguent par ailleurs des auteurs praticiens comme ils les appellent, par leur appréhension critique des sources et particulièrement des sources de deuxième main, c’est-à-dire les sources doctrinales qui constituent déjà un méta-discours sur le droit (Champeil-Desplats, 2016).

« Il faut toujours vérifier la source originale car il y a le biais de la personne qui écrit, surtout si c’est un arrêt ou une décision. » (D1)

3.3.1.2. Classement des sources : mise en ordre et en système

Le travail doctrinal apparaît souvent comme un travail de rationalisation22 (Amselek, 1997), une mise en ordre structurée par un raisonnement classificatoire23. L’exigence implicite de cohérence et de systématisation24 se matérialise dans les pratiques de lecture. Les chercheurs rencontrés, lorsqu’ils ne maîtrisent pas la matière, lisent d’abord des ouvrages de portée générale qui offrent un large panorama de la matière et un cadre structurant à la pensée de l’auteur. Ils consultent dans un second temps des ouvrages ou revues qui traitent du sujet de manière plus ciblée ou circonstanciée.

« Quand je traite un nouveau sujet, je lis d’abord un ouvrage général pour avoir une vision d’ensemble. Après, je me plonge dans des articles ou des contributions plus précises. Souvent, je trouve mes sources dans les notes de bas de page de l’ouvrage général. » (A2)

Outre cet horizon de cohérence et de systématicité qui caractérise les pratiques et raisonnements juridiques, les auteurs s’inscrivent dans une démarche pragmatique.

« Comment je sélectionne mes ouvrages ? J’essaie d’en avoir deux. En plus du manuel de cours, je prends un précis car c’est plus pratique et un ouvrage en néerlandais car ils ont souvent une approche plus pragmatique. » (A2)

Alors que le manuel offre des vertus d’exhaustivité et de théorisation, le précis dont les développements sont davantage pratiques et ciblés, est rédigé à l’attention des professionnels. Un important travail de codage des sources est effectué de manière artisanale, les chercheurs rencontrés n’utilisent pas de logiciel d’analyse. Les écrits sous forme papier sont dominants.

« Quand je travaille sur un nouveau sujet, j’imprime toutes les décisions et je lis en soulignant. Je mets tout dans un classeur. Si j’ai déjà traité un sujet, je regarde dans l’article ou dans le classeur. Si c’est un sujet que je traiterai, j’imprime et je mets dans un classeur. » (A1)

Armés de leur surligneur et de leur stylo, les chercheurs lisent, surlignent, résument, indexent à l’aide de mots-clés, résument la pensée de l’auteur ou (se) posent des questions en marge du texte, renvoient à une décision ou un autre article. Se tisse peu à peu un réseau de textes qui formeront le corpus objet.

« Quand je lis mes articles, je les annote. Je note pourquoi j’ai été cherché les références. Je note des mots-clés en début d’article. » (A2)

Les sources sont variées et nombreuses. Aussi est-il important pour le chercheur de collecter et de classer ses sources pour pouvoir facilement les retrouver.

« A3 : Je fais une première lecture pour classer la source (dossiers et sous-dossiers). Lors de ma deuxième lecture, je lis en détail. Est-ce qu’il est pertinent ou est-ce une source secondaire ? Dans le premier cas, il pourra me servir de fondation à une partie. S’il est secondaire, cela concernera plutôt un point particulier.

— Julie Colemans : C’est quoi un article fondateur ?

— A3 : Ce sont des articles fouillés, des thèses…, qui sont rédigés par des personnes calées dans la matière. »

La logique de classement imprègne les pratiques des chercheurs qui collationnent les sources, les lisent, les annotent, les commentent pour les ranger dans une arborescence qui prendra la plupart du temps la forme d’une table des matières. Celle-ci apparaît comme le véritable squelette qui sous-tend la pensée de l’auteur.

« La table des matières est mon document de travail. Chaque fois que je lis une référence, je la mets dans ma table des matières. Je résume. Je note aussi les références sans les avoir lues et résumées quand j’ai une nouvelle source, je la lis en diagonale et je repère quelle question elle traite. En fonction de cette question je l’ajoute à ma table des matières. Je note le degré d’intérêt. Ce sont des notes que je reprendrai plus tard. Au moment de la rédaction, c’est à ce moment-là que j’ai 5 notes sur 5 sources disons. Je les lis, je les reprends et j’insère dans la table des matières. Je fais la synthèse à partir des différents points de vue sur différents points de droit. J’expose l’avis des uns et des autres, puis je donne mon appréciation de la problématique. » (P1)

3.3.2. Corpus de référence

Comment interpréter les textes collationnés ? Comment fonder le raisonnement ? Les juristes, qu’ils soient avocats, juges, notaires et/ou enseignants-chercheurs appuient leurs prétentions, leurs conseils, leurs analyses, leurs interprétations ou leurs opinions sur des sources juridiques qui servent de fondement à leur argumentation. Il est attendu des professionnels du droit qu’ils fournissent des raisons juridiques qui fondent leurs décisions ou positions (Rouvière, 2023). Dans ce sens, le droit apparaît comme une activité argumentative25 référentielle26 au sens où la source juridique, c’est-à-dire le texte (constitutionnel, législatif, parlementaire, jurisprudentiel, doctrinal, etc.) occupe une place prépondérante dans la formation et la justification du raisonnement.

La spécificité du droit savant est son positionnement « méta ». Le droit n’est plus uniquement un instrument de régulation des pratiques, un régime d’énonciation27 qui lie une situation de faits à un corpus de règle, il se mue en un objet d’étude. Les auteurs font parler les textes juridiques en se référant à d’autres textes... juridiques. On retrouve la trace de ce regard particulier sur un objet juridique lorsque dans le titre on trouve les expressions « sous l’angle de… », « à l’aune de… », « au prisme de… », « dans une perspective de… ». Ainsi, un chercheur étudiera les libéralités sous l’angle des contrats, la notion de travailleur à l’aune du droit européen, ou encore le droit international privé familial à l’aune du principe de confiance mutuelle. Les chercheurs examinent la compatibilité d’un objet juridique (d’une notion, d’une décision, d’une législation, d’un régime juridique, d’une théorie) avec un référentiel juridique.

La construction du cadre de référence, c’est-à-dire le cadre servant à penser et à interpréter le discours objet, constitue un impensé de la méthodologie de la recherche en science juridique. Chez les chercheurs rencontrés, il demeure largement implicite (Van Hoecke, 2006), voire inconscient. C’est que la méthode dogmaticienne imprègne fortement les pratiques. Les débats doctrinaux s’opèrent selon les préceptes d’un positivisme juridique qui limite autant qu’il légitime les échanges.

« Les adversaires utilisent les mêmes notions (sauf à diverger sur leur portée dans le cas considéré), les mêmes références (sauf à diverger sur leur interprétation) et en gros le même mode de raisonnement : celui-ci s’appuie sur la logique juridique tout en la corrigeant par des considérations de justice, d’ordre ou d’opportunité, les auteurs ne s’opposant que sur le dosage respectif de ces divers ingrédients. » (Jestaz, Jamin, 2004, p. 176)

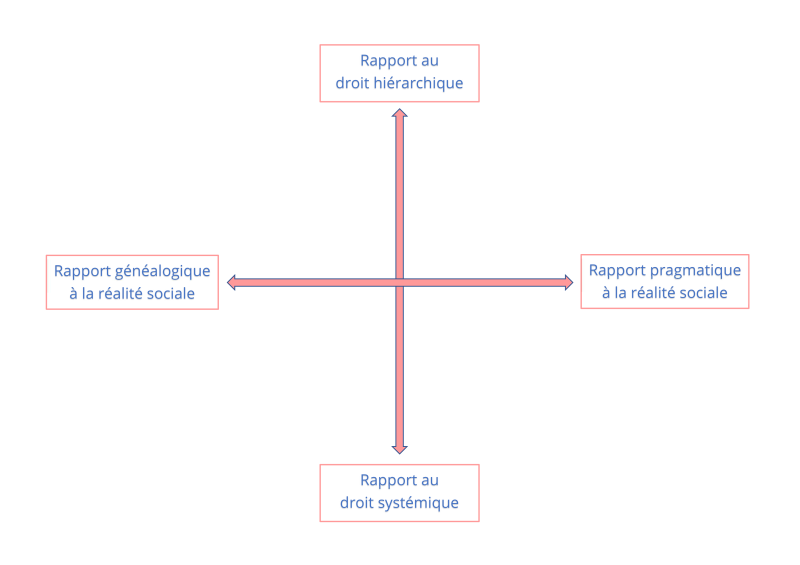

De la confrontation entre les articles doctrinaux des chercheurs et leurs témoignages se dégagent deux logiques28 de référencement, c’est-à-dire deux types de rapport du discours objet étudié à un corpus de savoirs de référence. Une logique qui lie l’objet étudié à l’ensemble des textes juridiques que j’appellerai le rapport au droit. Ce rapport au droit peut être vertical et convoquer une représentation hiérarchisée des normes ou des ordres juridiques. Il peut être également horizontal et renvoyer à une appréhension systémique, voire écologique d’un domaine du droit. La seconde logique concerne le rapport de l’objet juridique étudié à la réalité sociale. Celle-ci peut être saisie dans sa dimension généalogique lorsque le chercheur questionne l’origine socio-politique de la norme juridique ou dans sa dimension pragmatique lorsque le chercheur envisage les conséquences pratiques du droit étudié. Alors que la démarche généalogique est tournée vers le passé, la démarche pragmatique est davantage tournée vers le futur (voir Illustration 2).

Illustration 2. Schéma du « rapport » au droit

L’axe vertical, en ne mobilisant que des textes juridiques s’inscrit dans une perspective interne au champ juridique. En revanche, l’axe horizontal, par le rapport qu’il tisse avec la réalité sociale a un degré d’ouverture plus grand à l’interdisciplinarité et donc au point de vue externe. La démarche généalogique est propice à une démarche historique, politologique ou sociologique tandis que la démarche pragmatique, pour appréhender le phénomène social, emprunte aux savoirs qui l’informent sur la phénoménologie du fait tombant sous l’emprise du droit. Seront mobilisés les savoirs ordinaires, l’expérience professionnelle ou toute forme de savoirs renseignant sur la réalité sociale.

3.3.2.1. Le rapport à la réalité sociale

Démarche généalogique. La démarche généalogique est tournée vers le passé, elle s’attache à analyser les antécédents29 du corpus objet. Les cadres de référence font appel aux méthodes historiques, réfèrent à l’intention initiale du législateur qui sera documentée notamment par les travaux préparatoires et les débats parlementaires, ou simplement par une généalogie des concepts juridiques.

« Pour pouvoir comprendre les controverses actuelles, je devais passer par l’historique de la perte de chance. Savoir quand c’est né : à quelle époque et pour répondre à quels besoins ? » (D3)

Troper décrit le raisonnement à l’œuvre dans la dogmatique traditionnelle comme un travail de reconstruction des raisons qui ont amené le juge à adopter la décision analysée. « Dans les commentaires de jurisprudence, la doctrine s’efforce d’expliquer une décision juridictionnelle en recherchant dans la législation, ou dans la jurisprudence antérieure les raisons qui ont pu déterminer les juges. […] la doctrine s’efforce surtout d’établir si la décision est bien justifiée » (Troper, 2011, p. 26).

Démarche pragmatique. La démarche pragmatique s’appuie sur la fonction d’utilité sociale30 du droit. Après tout, « le droit est fait pour s’appliquer ! » (Jestaz, Jamin, 2004, p. 175). La démarche pragmatique est plus souvent l’apanage des praticiens, mais elle est rarement dispensable pour les enseignants-chercheurs. Amselek, dans la partition épistémologique qu’il dresse entre les sciences de la nature et le droit savant, met en avant la capacité réflexive des techniciens que sont les juristes :

« Homo faber qui réfléchit sur lui-même, sur son expérience artisanale de création et de mise en service d’outils, et cela tout à la fois dans la perspective de constituer cette expérience artisanale en savoir, en savoir-faire didactique […] mais aussi dans le même temps dans la perspective de contribuer à perfectionner cette expérience artisanale, à la rendre plus “performante”, à y introduire à la lumière de sa raison de la cohérence, des améliorations, à lui faire produire une meilleure satisfaction des besoins pratiques en cause. » (Amselek, 1997, p. 7)

Les auteurs praticiens tentent de présenter des solutions aux cas concrets et aux problèmes qui se posent dans la pratique. L’objectif de théorisation les intéresse moins que d’apporter des solutions technico-juridiques à un cas épineux à résoudre : « Les concepts juridiques, les règles de droit et les principes juridiques ne servent pas d’axiomes desquels découle la solution de l’affaire, mais ils sont plutôt utilisés comme des outils grâce auxquels le résultat peut être atteint » (Van Hoecke, 2006, p. 987).

Les chercheurs sont attentifs à identifier l’auteur et à le situer dans le paysage professionnel. Le point de vue étant toujours pratiquement orienté, c’est une prise interprétative assez commune pour les chercheurs :

« En fonction de ce qu’on écrit, on a tous notre point de vue. Si c’est un avocat, ce sera différent de l’auditeur du travail ou du prof d’unif [d’université]. Donc je regarde ce que la personne fait, ça me donne une idée de la dynamique. Certains avocats écrivent car ils ont rencontré le problème dans la pratique et partagent leur expérience. M. D. travaille dans une ASBL [association]. Il ne fréquente pas les cours et tribunaux. Ça lui permet d’avoir un autre point de vue. » (A3)

3.3.2.2. Le rapport au droit

Démarche hiérarchique : conformité au droit. La démarche hiérarchique s’appuie sur un raisonnement de conformité31. Elle repose sur un des récits fondateurs de la théorie du droit qui décrit le système juridique comme étant hiérarchisé. Ainsi, les normes inférieures doivent être conformes aux normes supérieures ; la pyramide judiciaire ou la table des matières en arborescence sont autant de structurations institutionnelles et cognitives du monde juridique. Il est intéressant d’observer que la généralité a une force particulière dans le raisonnement juridique. Sorte de nouveau droit commun, le droit constitutionnel, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales remplissent les mêmes fonctions qu’a jouées le droit romain au Moyen Âge (Ost, Van de Kerchove, 2013, p. 24). Les principes généraux de droit tout comme la théorie générale du droit, de par leur généralité, offrent des référents qui intellectuellement ont la force de l’universalité à laquelle elles tendent.

Démarche systémique : compatibilité avec le droit. La démarche systémique oriente l’interprétation d’un texte au regard de son articulation avec les textes qui lui sont appariés. Elle s’appuie sur l’idée de cohérence du système juridique, l’auteur s’appliquant à dénicher les situations où des solutions contradictoires seraient appliquées au même cas. La compatibilité prend le pas sur la conformité. L’exposé du droit applicable procède d’une synthèse des textes d’origine législative, jurisprudentielle ou doctrinale en veillant à leur articulation en un tout cohérent.

« L’idée de cohérence du système, c’est un levier qui donne beaucoup de légitimité à ce qu’on dit. Si on dit : “Cette interprétation introduit une incohérence.” Évidemment, pas un détail, quelque chose de fondamental, c’est un argument de poids. » (P2)

La mise en cohérence du droit aboutit à des productions intellectuelles de différente nature. La création d’un nouveau concept par exemple. Les concepts élaborés par les auteurs pour expliciter ou compléter les sources formelles du droit que sont la législation et la jurisprudence structurent de manière forte la pensée juridique. « En pratique, les concepts théorisés ou créés par la doctrine (causalité, droit réel, patrimoine, opposabilité, service public, etc.) revêtent bientôt un caractère aussi obligatoire que les mots de la loi » (Jestaz, Jamin, 2004, p. 175).

Un auteur, selon Rouvière, peut induire de plusieurs textes un argument fondé sur l’esprit du droit : « Leur mise en cohérence permet de créer des catégories plus générales qui comblent ainsi les lacunes. C’est le travail propre de la théorisation et de la mise en système qui respecte la logique interne des textes » (2023, p. 30).

Plus rarement, un auteur propose une architecture renouvelée. Cela a un impact concret et direct sur la cohérence du champ étudié, c’est-à-dire sur son ordonnancement. Rares sont les auteurs qui peuvent se targuer d’avoir réordonnancé un champ du droit, mais cela reste pour certains auteurs le Graal à atteindre. Gare cependant aux velléités révolutionnaires.

« Les moutons noirs, ceux qui veulent casser le système, je pense à C., ils sont ostracisés. Les autres disent qu’il n’a rien compris. Il brise cette norme tacite qu’on peut faire évoluer le système mais à un rythme lent. Les juristes n’aiment pas les iconoclastes. » (P2)

Le droit connaît une lente et constante évolution mais honnit les révolutions, contraires à un des piliers fondamentaux du droit moderne : la sacro-sainte sécurité juridique. Là où Kuhn modélise l’évolution des connaissances scientifique à travers l’alternance de révolutions paradigmatiques et de périodes de sciences normales, l’épistémologie juridique préfère la continuité à la rupture. Ainsi, Atias (1987) affirme qu’« aucune théorie juridique n’est complètement neuve ». Les concepts et théories anciennes sont « revivifiés », « récupérés » ou « empruntés ». C’est, selon lui, ce qui fait la particularité majeure du mode de formation de l’ordre savant traditionnel :

« Il change sans se renier, se nourrit de lui-même […]. Il ne connaît pas de rupture totale ; il n’admet aucun “refus d’hériter”, tel que le doute cartésien avait tenté de l’instituer. La progression de la connaissance juridique est circulaire, en volutes et en arabesques, faite de sélections sans oubli ni élimination, de nouveaux départs, de reprises et de redécouvertes. » (Atias, 1987, p. 171)

3.4. Argumenter en droit et justifier son positionnement

Une fois l’analyse du corpus opérée, c’est-à-dire, une fois que le chercheur a mis en relation son objet d’étude avec, d’une part, les textes juridiques qui le précèdent, l’entourent ou lui sont supérieurs dans l’ordre juridique et, d’autre part, les situations passées ou futures liées à ces textes étudiés, l’auteur aura stabilisé une interprétation32. Cette solution interprétative retenue doit alors pouvoir être argumentée, autrement dit justifiée33 en droit. « Pour élaborer un texte juridique, il faut référer au droit. Lorsqu’on dit qu’un écrit traite de droit, c’est qu’il comporte une série de renvois à un corpus de référence dont la qualification en droit n’est jamais problématique » (Forray, 2020, p. 62). Rouvière montre l’attachement des juristes à la lettre plutôt qu’à l’esprit du texte (2023, p. 25-26). Il y voit la ligne de partage entre le droit et la politique et la morale. Pour ce qui concerne le travail doctrinal, j’élargirais son propos en insistant sur la centralité du texte comme référentiel analytique et justificatif, laissant à l’interprète le pouvoir qui lui revient dans les faits. Quant à savoir ce qui détermine le choix d’un texte plutôt que d’un autre, l’analyse des entretiens exploratoires tend à esquisser des logiques de reconnaissance d’autorité plutôt que de conformité à une littéralité.

3.4.1. L’auditoire

La production de connaissances juridiques est souvent perçue comme un travail solitaire : le chercheur, rat de bibliothèque, ténor du barreau ou professeur charismatique se retire dans son bureau où il sera seul avec ses textes et couchera sur papier le fruit de ses cogitations. C’est oublier l’environnement social de l’auteur qui discute avec des collègues, lit des articles et ouvrages, entrant en conversation différée avec leurs auteurs, auxquels il répondra peut-être à travers ses propres écrits. En outre, l’auteur appartient à une communauté par laquelle il souhaite être reconnu, c’est-à-dire lu et cité. L’écriture doctrinale est par conséquent une activité sociale contingente. Le style rédactionnel, la structure argumentative, l’objectif poursuivi par l’auteur et le type de référencement dépendront en grande partie des destinataires du texte produit.

« Les liens que je fais quand j’écris un article plus théorique, c’est qu’il sera lu par des collègues et moins par des praticiens. Ce sont des articles plus longs. Les liens faits et les perspectives sont plus globaux. » (D1)

Les écrits qui s’adressent à la communauté de chercheurs obéissent à des exigences de nuance, d’exhaustivité et de théorisation. Les problèmes peuvent être soulignés sans forcément être résolus. « On peut se permettre d’être plus nuancé. Dans les conclusions, on propose des pistes de réflexion. On montre les brèches, les frictions non réglées » (P3). Les sources sont supposées être connues par les collègues enseignants-chercheurs, certaines sources ne seront dès lors pas citées.

Lorsque l’auteur s’adresse à un lectorat professionnel, la production doctrinale répondra à des exigences d’utilité pratique. Ainsi, les articles seront plus courts, tendront moins à l’exhaustivité en matière d’état de l’art et présenteront des certitudes pour l’application du droit, le débat et les incertitudes étant réservés aux écrits destinés aux enseignants-chercheurs.

« Quand j’écris à destination des praticiens, il faut que cela soit opérationnel et structurant pour la pratique. Je reprends alors la structure de la loi. La structure classique en droit humanitaire, ça va de soi, c’est la compétence des juridictions belges, la compétence matérielle, l’imputabilité et les peines. » (P1)

« Les conclusions doivent être claires, pratiques et univoques. Je ne vais pas rendre compte de l’ensemble du débat, juste de l’état du droit et des recours possibles. On se passe de faire un détour historique ou critique. » (D1)

3.4.2. Le référencement

Les pratiques de référencement aux sources juridiques sont centrales et prennent des formes multiples qu’il convient de comprendre.

Les normes éditoriales sont relativement convergentes et imposent la référence en note de bas de page. Plus qu’un cadrage stylistique et formel, la note de bas de page qui accueille référencement et citations vise à objectiver34 le positionnement de l’auteur et à rationaliser35 son interprétation (Corten, 2009, p. 216). « Si leur absence est inconcevable, c’est qu’elles ont partie liée avec l’autorité et la reconnaissance », affirme Geslin (2002, p. 13). Il faut donc citer ses sources de référence, rendre à César ce qui lui appartient. Un auteur qui s’éloignerait de cette exigence deviendrait « suspect ».

« Faire trois pages sans notes de bas de page, ça attire mon attention. Faire de la glose sans citer personne, c’est suspect. On ne réinvente pas la roue, il faut citer. Maintenant, s’il n’écrit jamais en droit du travail, c’est à prendre en compte. Il ne connaît pas le domaine… » (A3)

Les notes de bas de pages empruntent le langage de sciences exactes pour parler toutefois la langue de la légitimité. Amselek montre bien ce double niveau de langage des sources formelles du droit. À la fois « modes d’édiction, de création des normes juridiques » elles constituent « en même temps et indivisiblement » des « sources fondatrices » et « légitimatrices ». « Car il reste constamment entendu ou sous-entendu dans leur pensée que ces modes de création des normes juridiques sont donneurs de valeur ou de validité, que c’est parce qu’une norme juridique est édictée selon un certain mode qu’elle est une norme juridique valable et, par suite digne de considération, notamment de la part d’une science positiviste du droit » (Amselek, 1982, p. 253).

3.4.2.1. Ce que tout le monde sait et ce sur quoi tout le monde s’accorde…

« Je commence par un rappel théorique, donc je redéfinis les concepts grâce à la doctrine la plus récente et la plus spécialisée. Ce sont toujours les mêmes auteurs qui reviennent : K., V., M. Ce sont des noms incontournables. Ils ont tellement écrit, ils sont beaucoup cités dans la jurisprudence, ils sont cités dans la doctrine. Ils ont une aura qui impose le respect. » (D1)

Certains auteurs lient la reconnaissance de l’autorité doctrinale36 d’un auteur à son degré d’influence. Cette capacité à convaincre se traduit par le nombre de citations qui les mentionne.

« Un auteur qui est cité par tout le monde, c’est l’indice qu’il réussit à convaincre ces personnes-là. » (A3)

Rares sont les revues peer-reviewed dans le paysage de l’édition juridique belge37. Le maillage du filet à l’entrée est donc relativement lâche. À défaut de filtre à l’entrée, le nombre de citations d’une production doctrinale opère comme une caisse de résonance après la publication, opérant a posteriori une sélection qui n’a pas été mise en place a priori.

« Toutes les références ne se valent pas. En droit des obligations, si tu cites J., ça emporte la décision ; par contre, tu fais référence à B. ça n’a pas le même poids, ou à V., encore moins. Certains noms sont plus légers. C’est une bourse des valeurs totalement implicite. Il faut dire qu’il n’y a aucun filtre à l’entrée mais, par contre, il y a une caisse de résonance à la sortie. Plus tu es cité, plus ta cote monte. C’est une espèce de bourse des valeurs. » (P2)

3.4.2.2. … et ce qui fait débat

Il y a les savoirs largement partagés par la communauté épistémique des juristes, il y a des positions de certains auteurs qui ont une telle renommée, une telle aura que ces positions se solidifient et se « positivisent » s’intégrant au droit sans pouvoir être rediscutées. Puis, il y a des positionnements qui font débat, qui ont moins d’autorité et qui rappellent la nature argumentative du discours savant sur le droit.

« Chacun écrit de manière affirmative sur un sujet controversé. Sur chaque article, je mets la position de l’auteur (quelle est sa vision) et donc c’est un présupposé de l’auteur de l’article : il le dit dans cette perspective-là. La première année, j’étais perdue. Je pensais que ce que les auteurs disaient, c’était vrai. Je lisais et j’étais convaincue. Mais il y avait quelque chose qui ne collait pas. J’ai compris qu’ils parlaient de concepts dont la définition était légèrement différente ou de la même réalité mais pas avec les mêmes termes (par exemple, la causalité et l’imputabilité). » (D3)

La représentation du droit comme un ensemble de normes cohérent rend le débat doctrinal singulier. Les opinions divergentes sont maniées avec prudence, le crédit s’acquérant dans le monde juridique lentement et laborieusement. Les positionnements sont alors présentés à bas bruit, au détour d’une note de bas de page. Il ne s’agit pas de faire trembler l’édifice juridique… « La note sert parfois d’arène à un auteur qui préfère traiter en marge de son texte d’une question qui fait litige et sur laquelle il est en désaccord avec d’autres auteurs » (Normand, 2017, p. 442). Dans quelles circonstances un auteur se sent-il autorisé à proposer une opinion franchement dissidente ? Quels arguments peut-il mobiliser pour ce faire ? Nader Hakim offre des pistes intéressantes pour répondre à cette dernière question. Il décortique les ressorts de l’autorité doctrinale et distingue deux formes d’autorité : l’autorité déontique38 des sources du droit et l’autorité épistémique des auteurs. Il définit cette dernière comme étant « l’autorité cognitive, savante ou épistémique, qui découle de la connaissance. Elle s’acquiert, en effet, par la démonstration d’une compétence et se réalise lorsque l’auteur voit ses opinions acceptées comme vraies ou justes par son auditoire. Elle suppose une relation égalitaire entre le porteur de l’autorité et celui qui accepte celle-ci » (Hakim, 2007, p. 461).

Investir la question de l’autorité doctrinale appelle à investiguer le lien qui unit l’auteur à son auditoire.

Conclusion

Si l’on s’en tient à une appréhension théorique, la doctrine juridique peut apparaître comme un objet d’étude protéiforme et traversé d’impératifs épistémologiques difficilement compatibles. La démarche praxéologique qui appréhende la doctrine comme une pratique située de production du savoir juridique promet d’apporter quelques pistes afin de dénouer certaines contradictions ou apories.

Bien qu’hétérogène, le terrain exploratoire donne à voir des pratiques qui partagent un socle commun de représentations à propos du travail dogmatique et des règles qui l’organisent. Il paraît important de comprendre comment se constitue cette représentation commune. Une hypothèse formulée par Mark Van Hoecke réside dans le rôle que joue la littérature juridique « méta », c’est-à-dire la théorie, la méthodologie et l’épistémologie du droit. Celle-ci offre un récit relativement unifiant du droit appréhendé comme un « tout cohérent, structuré par une ou plusieurs idées fondamentales ou principes » (Van Hoecke, 2006, p. 987). Elle s’accorde à prendre comme horizon idéal du droit savant la cohérence, la simplification, la certitude (ibid., 2006, p. 979) et la rationalité. Ces principes ou concepts paraissent constituer à la fois un cadre cognitivement structurant et socialement légitimant de l’activité doctrinale. On en retrouve la trace dans les diverses tâches qui jalonnent l’activité doctrinale.

Se dégagent du tableau impressionniste esquissé dans cette contribution plusieurs pistes à creuser et plusieurs hypothèses à confronter avec une recherche empirique plus systématique.

La première concerne les critères de validité des savoirs produits. Contrairement à d’autres champs scientifiques dont la validation des connaissances produites s’appuie sur une représentation la plus fidèle possible de la réalité, le champ juridique semble s’appuyer sur des critères de validité mixtes. La prégnance de la référence à l’autorité au cœur des pratiques doctrinales ouvre un champ d’investigation où fondement, légitimité, validation des savoirs doivent être interrogés et documentés. Comment crédit, prestige et influence (Hakim, 2007, p. 460) qui caractérisent l’autorité d’un auteur s’acquièrent-ils, se préservent-ils ou se perdent-ils ? À la faveur de quels rencontres, stratégies, choix, intuitions ou hasards ?

Cela renvoie, et c’est la deuxième piste qui me semble féconde, à la manière dont se forment et se structurent les communautés épistémiques. Une recherche plus approfondie gagnerait à éclairer les modalités pratiques, matérielles et cognitives qui fondent de telles communautés de chercheurs ainsi qu’aux manières dont ces derniers entrent en relation et interagissent.

Enfin, une dernière piste, propre cette fois au champ juridique, concerne le processus de formalisation à l’œuvre au cœur même de l’écriture doctrinale. L’écriture doctrinale « produit un texte chargé de rendre intelligible le droit dont il parle » (Forray, 2020, 59). Le texte fixe une représentation du droit, décrit un certain état du droit (ibid., p. 60). Ce faisant, il constitue une instance de formalisation puisque la structure du texte doctrinal devient structure du droit. Dans la mesure où le texte doctrinal est considéré comme une source de droit, c’est-à-dire comme une présentation faisant autorité du droit positif, il brouille les frontières entre la description du droit et la constitution du droit. « Le texte juridique ne peut offrir de contenu juridique sans référer au droit. […] Il peut bien s’annoncer simplement descriptif du droit dont il parle. Mais, en écrivant à propos du droit, il écrit en droit » (ibid., p. 63).